「青春ブタ野郎」シリーズ、高校生編と大学生編、どちらが心に刺さる?と聞かれると、迷っちゃいますよね。

高校生の瑞々しい悩みと、大学生になった後の“継続する思春期症候群”という深層――どちらにもそれぞれの深さがあります。

この記事では、キャラの心理層・テーマの深さ・描写の変化にフォーカスしながら、「高校 vs 大学、どっちがしっくり来る?」を徹底比較してみます。

この記事を読むとわかること

- 高校生編と大学生編のテーマや心理描写の違い

- キャラクターたちの成長軌跡と感情の描かれ方

- 視聴者の年齢によって変化する“刺さり方”の分析

キャラクターとテーマの濃度比較

高校生編:症候群との“初対面”の衝撃

『青春ブタ野郎』高校生編では、主人公の咲太を中心に登場人物たちが初めて“思春期症候群”という不思議な現象に直面します。

バニーガール姿で人々から認識されなくなった麻衣や、同じ日を繰り返す朋絵など、各キャラクターが抱える問題は非常に明快かつ劇的。

初めて向き合う“自分自身の感情”に対してキャラたちは混乱し、視聴者もその生々しい戸惑いに引き込まれます。

大学生編:“乗り越えたはず”が再び現れるリアルさ

一方、大学生編(サンタ編)では、思春期症候群はもはや新鮮さを失い、「あの頃に向き合ったはずの問題」が、形を変えて再び咲太や仲間たちの前に現れます。

大学生という設定は、物語に深い内面的な問いをもたらしました。登場人物たちは、過去に起きた現象を理解しながらも、再びその問題が浮上すると「まだ終わっていなかったのか」という現実的な悩みに直面します。このリアリティこそ、大学生編の深みといえるでしょう。

テーマ濃度比較:“成長”と“再生”の違い

高校生編の魅力は、何と言ってもキャラクターたちが症状を通じて初めて自分自身の問題に向き合い、大きく変化していく「成長」にあります。

視聴者は、キャラクターたちの初々しい葛藤を通じて、青春特有の不安や希望に共感します。一方で、大学生編では「成長」そのものよりも、「再生」というテーマが鮮明です。

一度解決したと思った悩みが再び姿を見せ、その度に登場人物たちはより深い次元で自分の感情や生き方を問い直します。これはまさに、年齢を重ねても完全には解決できない人間の本質的な悩みを表現しています。

このように、高校生編が“初めての衝撃”で物語を動かすのに対し、大学生編は“持続的な問いかけ”で物語を掘り下げていく。その濃度やリアルさを比較することで、『青春ブタ野郎』シリーズの魅力は一層鮮明になります。

心理描写の緻密さと“重み”の違い

高校生編:シンプルな感情の揺れがわかりやすい

高校生編の心理描写は、登場人物の感情が比較的ストレートに表現されています。咲太の真っ直ぐすぎる言動や、麻衣の不器用な優しさ、朋絵の悩みと嘘など、いずれも“高校生らしい”感情のまっすぐさと未熟さがにじみ出ています。

それゆえ、視聴者はキャラクターの心の動きを直感的に理解しやすく、「あ、こういうのわかる」と共感することができます。

大学生編:言葉にされない気持ちが重くのしかかる

大学生編に入ると、キャラクターたちは感情を表に出すことが少なくなり、代わりに“言葉にされない感情”が視聴者に伝わるような描写が増えます。

透子の存在はその象徴で、彼女が抱える葛藤や自己否定感は、台詞ではなく視線や間、行動で表現されます。視聴者にとっては「何を考えているのかすぐにはわからない」もどかしさがあり、そのぶん感情の読み取りに深みと重みが生まれます。

“観察”が求められる大学編の描写力

高校生編が感情をそのまま描く“感覚の理解”であるのに対し、大学生編は“行間を読む力”を求めてきます。

キャラが何を思ってその行動に出たのか、背景にどんな経験があるのか――視聴者自身が読み解く必要がある構造になっているのです。

このスタイルは、アニメでありながら文学的とも言える手法で、「大人向けの青春」として作品の層をぐっと厚くしています。

そのぶん、見終わった後の余韻や思考の深まりは大学生編の方が濃く、「自分だったらどうするだろう」と内省を促してくれるような描写が目立ちます。

登場人物の成長軌跡と共振ポイント

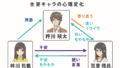

咲太の変化:“受け止める側”から“背負う側”へ

高校生編の咲太は、思春期症候群に悩む周囲の人々に対して、とにかく“受け止める”姿勢を貫いていました。麻衣、花楓、双葉、翔子……誰かが苦しんでいるなら、たとえ理解できなくても支えようとする。

その真っ直ぐな姿は彼の人間的魅力であり、シリーズ前半の屋台骨になっていました。しかし大学生編に入ると、咲太は“ただ支える”という役割から脱却し、“誰かの不安や怒りを背負いながら共に悩む”存在へと成長しています。

彼は万能なヒーローではなく、相手と同じ目線で揺れながら歩む“隣に立つ人”へと変化しているのです。

卯月と理央の存在:揺れ動く関係性の象徴

大学生編では、霧島透子という新キャラが登場する一方で、理央や卯月といった旧知のキャラクターも物語に深く関わります。

特に理央の存在は、咲太との信頼関係の“静かな継続”を象徴しています。高校時代のような劇的なイベントは減りましたが、そのぶん「普段の会話」や「ちょっとした視線の交差」に、彼女の感情の変化が緻密に表現されています。

また、卯月という新しい接点は、咲太にとって“これまでとは違う価値観”を突きつける存在でもあり、彼の内面に揺さぶりを与えてくる重要キャラです。彼女たちの“関係の変化”が、成長を描く舞台装置になっているのです。

成長は“静かな感情”で描かれるようになった

高校生編では、成長とはある種“事件”の中で生まれるものでした。麻衣の消失、花楓の人格統合、翔子の存在による未来の選択など、目に見える“変化”が物語を大きく動かしていました。

しかし大学生編では、成長とはむしろ“変わらないように見えて実は変わっている”ものであり、その描写ははるかに静かで、繊細です。

たとえば咲太と麻衣の関係も、もはや言葉にせずともお互いを理解しようとする段階にあり、それがかえって視聴者の心に深く響きます。このような“静かな成長”を丁寧に描けるのが大学生編の魅力であり、大人になることの複雑さを象徴しているのです。

総合レビュー:どちらが“より深く刺さる”?

高校生編は“感情の原点”に刺さる

高校生編の魅力は、なんといっても“感情の原点”に触れてくるところにあります。

初めて好きな人に気づいたときの戸惑い、友達と距離ができる不安、自分の存在価値が揺らぐ瞬間――こうした青春の「最初の痛み」が直球で描かれ、視聴者の過去の記憶をくすぐります。

しかもそれが、“思春期症候群”というSF的な舞台装置で増幅されることで、物語のインパクトは一層強くなるのです。共感の深さよりも、強烈な“わかる!”が胸に突き刺さるのが高校生編の特徴だといえるでしょう。

大学生編は“考えさせる余白”に刺さる

大学生編は、高校生編のような劇的な展開や感情の爆発は控えめですが、だからこそ「感情の余白」にぐっと刺さってくる魅力があります。

物語はより静かで、登場人物たちも言葉を選びながら悩みます。霧島透子のようなキャラクターは、自分の感情を素直に語らないぶん、視聴者側が“読み解こうとする姿勢”を自然と求められます。

これは、観る側にも成熟を求める描き方であり、「見る人によって感じ方が変わる」作品へと進化しています。単純な感情移入ではなく、ひとつの人間関係としてどう受け止めるかが試される――そんな深みがあります。

年齢や経験で“刺さり方”が変わるシリーズ

このシリーズが面白いのは、視聴者の年齢や心のステージによって“刺さる場所”が変わるところです。たとえば10代の頃に高校生編を見れば、麻衣や花楓のような不器用な自己表現に強く共感するでしょう。

でも、同じ人が数年後に大学生編を見れば、「あのときの悩みがまだ尾を引いてるのって、あるあるだな……」と、咲太たちの再び直面する“未解決の感情”にリアリティを感じるはずです。

つまり、高校生編が“自分を思い出す作品”であるなら、大学生編は“自分を見つめ直す作品”なのです。その違いこそが、両者の深さの方向性を分ける鍵になっています。

まとめ|両方観てこそ見える“深み”がある

高校生編と大学生編、それぞれの“深さ”はまったく異なるベクトルで描かれています。高校生編は感情の初期衝動と向き合う物語で、痛みも喜びもむき出しで、まるで心の取扱説明書のよう。

一方、大学生編は言葉にできない違和感や過去の感情の再訪といった“見えにくい葛藤”を描き、大人になることの複雑さを映します。

どちらが深いかは見る人次第ですが、両方を通して観ることで、青春ブタ野郎シリーズが語ろうとしている「成長のかたち」が立体的に見えてくるのです。片方だけではもったいない、そんな絶妙な対比構造がこのシリーズの真骨頂と言えるでしょう。

この記事のまとめ

- 高校生編は“感情の初期衝動”を描く物語

- 大学生編は“再び向き合う悩み”の深さが軸

- 登場人物の心理描写の密度が大きく異なる

- 視聴者の年齢や経験で“刺さる場所”が変化

- 両編を通して成長と問い直しの対比が浮き彫りに

コメント