頑張っても空回りして、「もう何をしていいかわからない…」って思ったこと、ありませんか?

鈴ヶ森ちかはそんな迷いの中で、SNSアンケートを頼りに“ざつ旅”を始めました。

行き当たりばったりの旅先で出会った人や風景が、彼女に意外な変化をもたらしていきます。

この記事では、ちかの“ざつな旅”に込められた自由と発見の魅力、そしてその裏にある心の動きを掘り下げます。

この記事を読むとわかること

- 鈴ヶ森ちかが“ざつ旅”に出た本当の理由が見えてくる

- ちかが旅を通して自分自身とどう向き合ったのかがわかる

- うまくいかないことを描くちかの姿勢に共感できる

予定通りに生きられない私が選んだ旅のかたち

“ボツ3連発”がちかを動かした

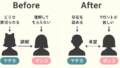

鈴ヶ森ちかは、かつて新人漫画賞を受賞した実力者です。しかしその後、ネームを出しても出しても通らず、ついに3作連続でボツ。何かがズレている、何を描けばいいのかわからない。

彼女の表情からは自信も意欲も薄れ、あのキラキラした「描く楽しさ」がどこかへ消えてしまったように見えます。

そんな状態で「もういいや」とSNSに投げた“旅先アンケート”が、ざつ旅の出発点でした。このときのちかは、人生に対して「予定を立てる意味ある?」と無言でツッコミを入れていたのかもしれません。

旅先が決まるのは、アンケートの投票結果次第

ちかが選んだ旅のかたちは異色です。自分で行き先を決めず、SNSのフォロワーにアンケートを取って、その結果通りに出かけるというスタイル。

つまり、自分の意志でさえ方向を決めないという徹底した“ゆだね型”です。「他人まかせの旅」なんて普通は不安になるものですが、ちかはそれすら受け入れてしまう。

むしろ自分の迷いから目をそらすために、あえて“決めない”という選択をしているようにも感じられます。旅の目的も不明、宿の予約も未定。

そんな状況を前にして、読者は思わず「いや、怖くないの!?」と心配になりますが、ちかは表情を変えずに電車に乗ります。どこか覚悟を決めたような静けさが、妙にリアルです。

「きっちり」が通じないなら、「ざつ」に生きてみる

旅の名前は「ざつ旅」。この“ざつ”という言葉、実はちかの心情を的確に表しているのではないでしょうか。作品を描くとき、きっちり構成し、丁寧にテーマを込め、それでも評価されない。

それならば、自分の感覚を信じて“ざつ”に動いてみる。その方が案外、面白いものが生まれるかもしれない。そんな希望と開き直りが混ざった感情が、この旅には詰まっているように思えます。

完璧でなくてもいい、正しくなくてもいい、むしろ「正解なんて誰にもわからない」という立場を体現しているのが鈴ヶ森ちかです。

旅の最中、道に迷っても、人に頼っても、何もかもうまくいかなくても、彼女は止まりません。そんな姿に、読者はどこか救われるのです。

ちかの“逃避”が“再起”に変わる瞬間

目的地より「降りた場所にあるもの」に目を向ける

ざつ旅における鈴ヶ森ちかの行動は、観光ガイドとは真逆のアプローチです。彼女は何があるかもわからない町で電車を降り、特に目的もなく歩き出します。

普通の旅なら「有名な〇〇に行こう!」という目的地がまず先に来るものですが、ちかにとっては“降りてしまった場所”こそが出発点です。

川沿いのベンチでパンを食べる、ちょっと気になった喫茶店に入る、ふらっと立ち寄った資料館で地元の歴史をぼんやり眺める。

これらは一見すると何の成果もない行動ですが、ちかの目線のなかには確かに「何か面白いこと、ないかな…」という好奇心の芽が見え始めています。

小さな偶然がちかの気持ちをほぐしていく

ちかの変化は、ド派手な事件や出会いではなく、ごく小さな偶然から始まります。たとえば、地元のおばあちゃんから「その靴、歩きづらくない?」と声をかけられる場面。

ただそれだけのことなのに、ちかはなぜか微笑んでしまう。あるいは、坂道で転びそうになったときに、近くの子どもに助けられて「ありがとう」と小声で言うだけのやりとり。

旅の前半では表情も言葉も少なかった彼女が、そうした瞬間に少しずつリアクションを返していくようになります。これは、ちかの内側にあった“人との距離”や“世界との距離”が、ゆるやかに縮まっていく兆しなのです。

「逃げてるだけじゃないかも」と思えたとき

最初は「現実から逃げるために旅に出た」と自覚していたちかですが、やがてその旅が自分の心を整えてくれていることに気づきます。

明確な目標がないことが、逆にプレッシャーを取り除き、「これを描かなきゃ」「こうあるべきだ」という呪いのような思考から自由にしてくれるのです。

旅を通して、ちかの表情は目に見えてやわらかくなっていきます。「ちゃんとしてなくても、自分は大丈夫なんじゃないか」という小さな肯定が、彼女の中に静かに根を張りはじめているのです。

再起とは、何かを宣言したり目標を立てたりすることではなく、ただ今日を肯定できたという感覚から始まる——ちかの姿がそれを教えてくれます。

「うまくいかない」ことを描く勇気

予定通りに進まない旅は、創作の宝庫だった

鈴ヶ森ちかの旅には、決して順調なエピソードばかりが描かれているわけではありません。行き先が決まっても宿が取れなかったり、閉店時間を見誤って夕食にありつけなかったり、突然の雨でずぶ濡れになることもしょっちゅうです。

けれど、そんな「うまくいかなかった体験」こそが、彼女の心を動かします。予定を崩され、思い通りにいかない状況に直面したとき、ちかはまず戸惑いますが、次第に「こういうのも、アリかもしれない」と受け入れていきます。

その“心の揺らぎ”を、ちかは後に自分の漫画に描こうとします。うまくいかないことをネタにするというより、むしろ“うまくいかない気持ちを肯定する”という姿勢が、彼女の創作に新たな風を吹き込むのです。

ちかの“失敗談”はなぜ温かいのか

ちかの旅の失敗には、読者が思わず笑ってしまうような“脱力感”があります。

たとえば「宿の予約が取れたと思ったら、電話番号を間違えていた」や、「温泉に入ろうとしたら定休日だった」など、絶妙にリアルで、でも誰でもやってしまいそうな小ボケが満載です。

それらをちかは深刻に悩むでもなく、むしろ漫画として面白がる視点を持ちはじめます。この“自分の情けなさを描いてもいい”という感覚は、

ちかの中にある「ちゃんとしてなきゃ」という思い込みをゆるめてくれます。読者もまた、その姿にクスッとしながら、「自分もこんなもんでいいか」と肩の力を抜けるのです。

完成されたヒロインじゃないからこそ描けること

鈴ヶ森ちかは、いわゆる“かっこいい主人公”ではありません。器用でも、前向きでも、感情表現が豊かなわけでもない。だけど、その未完成さこそが、ちかの作品の味となっていきます。

旅を通じて得た“やらかし”や“とまどい”を、そのまま漫画の題材にする勇気。それは、「こう描けば評価されるだろう」という計算からではなく、「これが今の自分だから」という正直さからくるものです。

物語の中で、ちかは誰かに勝ったり、大きな成功を手にしたりはしません。でも彼女は、自分のつまずきをちゃんと描くことで、読者と誠実に向き合おうとしています。

それこそが、彼女が少しずつ再び“描く人”に戻っていくための、大きな一歩なのです。

創作と自己表現の“ずれ”に悩む心

「ウケるもの」と「描きたいもの」は違う

鈴ヶ森ちかは、作品づくりにおいてずっと“評価”という言葉に縛られてきました。漫画家として生きていくなら、面白いと言われなければならない。売れなければならない。

そんなプレッシャーの中で、彼女は「自分の描きたいもの」よりも「編集者が求めるもの」を優先するようになっていきます。でも、それで出したネームが連続でボツ。

努力しても空回りしてしまう経験が、ちかに“自分の軸が見えなくなる”という深い迷いを残しました。その迷いが、彼女を旅へと向かわせたのです。

評価を求めることに疲れたとき、人は「誰にも見られない時間」を必要とするのかもしれません。

“誰かに伝える”って、そんなにむずかしい?

旅の中でちかは、たびたび「言葉にできない感情」と向き合います。川のせせらぎ、夕暮れの住宅街、ふと通りすがった親子の会話…。

それらを「何かに使えないかな」と考えてはみるものの、しっくりくる表現が出てこない。彼女は自分の感じたことをうまく言語化できないもどかしさに、何度も足を止めます。

でも、ちかは少しずつ気づいていきます。伝わらないからといって、それが無意味だったわけではない、と。うまく言葉にできない感覚そのものを、そのまま表現してもいいのではないか。

完璧な表現じゃなくても、自分が感じたものに嘘をつかないこと。それが、ちかの新しい創作の指針になりはじめます。

描くことでしか、自分の気持ちがわからない

ちかの旅は、自己表現のやり直しでもあります。彼女は旅先で感じた小さな気づきや風景をスケッチしながら、「あ、自分はこう思ってたんだ」と後から気づくことがあります。

言葉にする前に、まず線を引く。それがちかの“自分との対話”の方法です。このとき、ちかは誰に見せるでもない“自分のための表現”をしているのです。

そこには売れるかどうかの不安も、他人の評価もありません。描くことによってようやく自分の感情を理解する——それが彼女の創作スタイルの根本にあるのかもしれません。

うまく伝わらなくてもいい。でも、自分の感覚を信じて描き続けること。それが、ちかが旅の中で取り戻した、最も大切なものだったのです。

鈴ヶ森ちかという“未完成な主人公”に私たちが惹かれる理由

ちかはいつも、決して“完璧な答え”を出さない

物語の中で、鈴ヶ森ちかは何かを劇的に成し遂げるわけではありません。旅に出たからといって有名になるわけでも、誰かを救うわけでもありません。

むしろ彼女はずっと迷っています。「何を描けばいいのか」「自分に描けるものなんてあるのか」そんな問いを抱えながら、あえて答えを出さずに、そのまま旅を続けていきます。

それなのに、彼女の姿に私たちはどこか惹かれてしまうのです。それはちかが、わからないままでも歩みを止めないから。未完成であることを受け入れて、今の自分で進んでいく、その姿勢が心に刺さるのです。

“どうにかしようとしない勇気”に癒やされる

ちかは困った状況でも、すぐに解決しようとはしません。たとえば宿が見つからなくても、焦って走り回るのではなく、ベンチに座って飲み物を飲みながら考える。

道に迷っても、「じゃあこっちを歩いてみようか」と、まるで散歩でもするようなテンションです。この「どうにかしなきゃ!」という焦りがないところに、ちかの魅力があります。

私たちは普段、何かと「正解」や「成功」を求めがちです。でも、ちかは「正しくなくても、生きていけるよ」と静かに教えてくれるのです。そんな彼女の姿に、読者は肩の力を抜きたくなるのかもしれません。

不器用でゆっくりだから、共感できる

鈴ヶ森ちかは、器用ではありません。感情を大きく表に出すこともなく、リアクションも控えめ。

でも、ちょっとした出来事に動揺したり、予想外の一言にふと笑ったり、そんな“ごく小さな変化”が丁寧に描かれていることで、彼女が本当は繊細で豊かな感情を持っていることが伝わってきます。

その変化のリズムが、現実の私たちに近いからこそ、ちかに感情移入しやすいのです。完璧なヒロインじゃなくてもいい。

むしろ、ちょっと抜けてて、よく迷って、でも前に進もうとしている彼女にこそ、私たちは「自分の分身」のようなものを感じてしまうのです。

まとめ:迷いながら進むちかに、私たちは励まされる

鈴ヶ森ちかは、うまくいかない現実から少し距離を取るようにして旅に出ました。

目的も正解もない中で出会った風景や人々が、彼女の心を少しずつほぐしていきます。

うまく言葉にできない感情や失敗すら、彼女は描くことで意味づけようとします。

「ちゃんとしなくてもいい」と思えるようになったのは、自分自身と向き合ったからです。

創作と自己表現のあいだで揺れるちかの姿は、不器用な私たちにとっての鏡でもあります。

完成されていないからこそ、ちかの旅はリアルで、そして静かに力強いのです。

この記事のまとめ

- ちかは“正解のない旅”で自分を見つめ直した

- 偶然の出会いが、彼女の心をやわらかく変えていった

- 失敗や迷いも、創作の種になっていく

- 描くことでしか自分の感情を理解できないちかの姿が印象的

- 完成されていない主人公だからこそ、共感を呼ぶ

コメント