『ガチアクタ』には「奈落」「人器」「掃除屋」などの独自用語が多数登場します。

しかし初めて作品に触れた読者からは「意味がわからない」「難しい」といった声が多く聞かれます。

本記事では、公式情報や作中の描写をもとに、ガチアクタの世界観を理解する上で欠かせないキーワードの意味を解説します。

この記事を読むとわかること

- 『ガチアクタ』の主要な用語の意味を理解できる

- 「人器」「奈落」「掃除屋」などの役割や違いを整理できる

- ガチアクタの世界観を深く楽しむための基礎知識が身につく

ガチアクタの用語「意味」とは?

| 要素 | 役割 | 関係性 | 見どころ |

|---|---|---|---|

| 奈落 | 舞台 | 罪人や排除された者が集う世界 | 閉ざされた社会での生存劇 |

| 人器 | 力 | 魂や感情を宿す武器 | 使い手の心がそのまま戦力になる |

| 掃除屋 | 秩序 | 奈落を管理する治安組織 | 正義と暴力の境界を問う存在 |

| ギバー | 力の供給源 | 人器を生み出す存在 | 才能や格差を象徴する設定 |

| 主人公たち | 挑戦者 | 人器を使い秩序に挑む | 成長と仲間との絆が描かれる |

『ガチアクタ』は、壮大な世界観と独自の用語設定が魅力の作品です。

物語の展開には「奈落」「人器」「掃除屋」といった用語が欠かせませんが、その意味が難解で初見では理解しづらい部分も多くあります。

特に検索ワード「ガチアクタ 意味」からもわかるように、多くの読者が「この用語はどういう意味なのか?」と疑問を持っていることがうかがえます。

公式の設定だけでなく、作中での使われ方や背景を合わせて理解することで、作品の深みをより一層味わえるようになります。

主要な用語の意味解説

『ガチアクタ』を理解する上で欠かせないのが、物語の根幹をなす独自の用語群です。

これらの言葉はただの設定ではなく、キャラクターの生き方や世界のルールそのものを象徴しており、意味を理解することで物語の見え方が大きく変わります。

特に「奈落」「人器」「掃除屋」「ギバー」「班獣」は作中で繰り返し登場し、ファンの間でも多くの考察を呼んでいる重要なキーワードです。

それぞれの言葉が示す意味を整理することで、ストーリー展開やキャラクターの動機をより深く理解できるようになるでしょう。

ここでは、これらの主要な用語について一つずつ詳しく解説していきます。

奈落の意味と役割

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 正体 | 罪人や不要とされた人々が追放される閉ざされた場所 |

| 位置づけ | 「罪と罰」や「社会からの断絶」を象徴する舞台 |

| 寓話性 | 現実社会の差別や分断を反映した寓話的な舞台装置 |

| 二重構造 | 「落とす側」と「落とされる側」の構図を浮き彫りにする |

| 問いかけ | 「奈落に落とされることは本当に悪なのか?」という疑問を提示 |

| 象徴性 | 恐怖と絶望の場であると同時に、絆や新しい秩序が育まれる |

| 物語的役割 | 「破壊」と「再生」を兼ね備えた物語の可能性を広げるフィールド |

奈落とは何か?

『ガチアクタ』において「奈落」とは、単なる地名や空間ではなく、社会から切り離された特別な場所を意味しています。江戸時代の「にんそく寄せ場」のようなものでしょうか?

奈落に落とされるのは、罪を犯した者や社会から不要とされた人々です。

彼らは表の世界から追放され、この閉ざされた空間で生活を余儀なくされます。

この設定は、物語全体を通じて「罪と罰」や「社会からの断絶」といったテーマを強調する重要な要素となっています。

寓話的な舞台装置としての奈落

奈落は、ただの刑罰の象徴ではありません。

そこに追いやられた人々がどのように生き、どんな社会を築くのかという描写は、現実世界の社会問題を反映した寓話的な舞台装置とも言えます。

主人公や主要キャラクターが奈落で経験する苦悩や葛藤は、作品に深いドラマ性を与えています。

二重構造と問いかけ

また、奈落は「落とす側」と「落とされる側」という二重構造を作り出しています。

これは単純な善悪の図式ではなく、強者と弱者、表社会と裏社会の関係性を浮かび上がらせる仕掛けです。

そのため読者は「奈落に落とされることは本当に悪なのか?」という問いを突きつけられることになります。

恐怖と希望の象徴

作中では奈落がしばしば恐怖と絶望の象徴として描かれる一方で、そこで育まれる絆や新しい秩序も存在します。

つまり奈落は「破壊」と「再生」を兼ね備えた舞台であり、単なる処刑場ではなく物語の可能性を広げるフィールドとなっているのです。

まとめ:奈落の意味

このように「奈落の意味」を理解することは、『ガチアクタ』の世界観を正しく把握するための第一歩です。

次に取り上げる「人器」という存在と並んで、奈落は物語を大きく方向づける核となるキーワードと言えるでしょう。

人器の意味と特徴

人器とは何か?

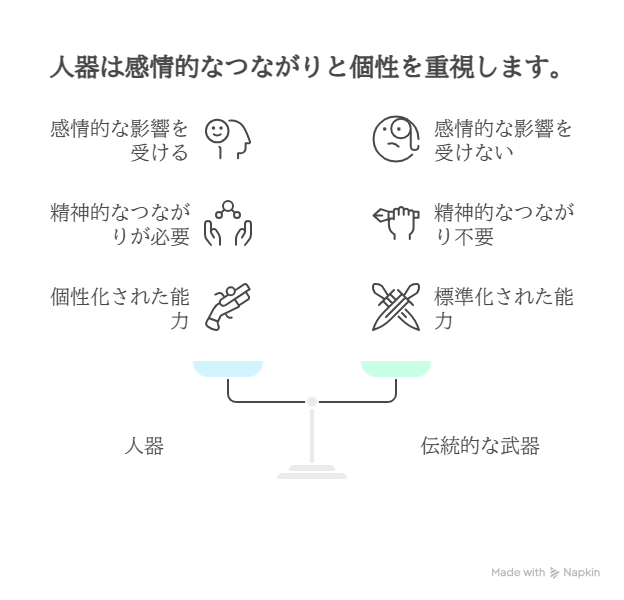

『ガチアクタ』の世界において最も独特であり、読者の関心を集める用語のひとつが「人器」です。

人器とは、ただの武器ではなく人間の魂や意思が宿った特別な存在を指します。

一般的な刀や槍といった武器と違い、持ち主との精神的な結びつきによって力を発揮するのが特徴であり、この概念は作品全体のバトル描写やテーマ性を大きく左右しています。

感情と人器の関係

まず重要なのは、人器が使用者の人格や感情に深く影響されるという点です。

怒りや悲しみといった感情が人器の力を増幅させることがあり、逆に心が乱れていると扱えなくなることもあります。

この設定により、人器は単なる武器ではなく「心の状態を映す鏡」として機能しており、キャラクターの内面描写を際立たせています。

選ばれし者の存在

また、人器を扱える人物は限られています。

これは単なる技術的な才能ではなく選ばれた存在であることを意味し、物語上の特別な立ち位置を与えます。

この「選ばれし者だけが使える武器」という設定は、王道ファンタジー作品にも通じる要素でありつつ、ガチアクタではより倫理的・哲学的なテーマと結びつけられている点が特徴です。

人器の個性と多様性

さらに、人器はその外見や能力が一つひとつ異なり、持ち主の性格や過去を反映しています。

たとえば穏やかな人物の人器は防御に優れた形状を持ち、激情的な人物の人器は攻撃的な性能を示すといった具合です。

こうした個性豊かな人器の存在は、物語のバトルシーンを単なる力比べではなく心と心のぶつかり合いに変えているのです。

人器が示す社会的な意味

物語の中盤以降、人器の真の意味が少しずつ明らかになっていきます。

単なる「武器」ではなく、社会における差別や格差、そして「人の価値とは何か」という問いを投げかける装置であることが見えてきます。

人器の意味を理解することは、そのまま『ガチアクタ』の根底にあるメッセージを読み解くことにつながるのです。

人器の重要性と今後の展開

このように、「人器」という用語は単なる戦闘の道具を指すのではなく、キャラクターの内面や物語のテーマ性と直結した重要な要素です。

次に解説する「掃除屋」という存在とも深く関係しており、両者の対比を通じて作品の核心が浮かび上がってきます。

掃除屋の意味と存在意義

掃除屋とは何か?

『ガチアクタ』に登場する「掃除屋」は、作品世界における治安維持組織のような役割を担う存在です。

その名の通り「社会の汚れを掃除する」という意味を持ち、秩序を乱す者を排除することを使命としています。

しかし、彼らの活動は必ずしも正義と直結するものではなく、読者に「秩序とは何か」「正義とは誰が決めるのか」という問いを突きつけます。

奈落との関わり

掃除屋の最大の特徴は、表社会から隔絶された奈落の秩序を守るという立場にあります。

奈落は罪人や社会から排除された者たちが生きる場であり、そこで発生する混乱や暴力を抑える役目を担っているのが掃除屋です。

つまり掃除屋は、奈落という閉ざされた社会の中の警察的存在と言えるでしょう。

ただし、その活動は時に過剰であり、力による支配や残虐な行為も含まれているため、単純に「正義の味方」とは言い切れません。

主人公たちとの対立

作中では掃除屋と主人公たちとの対立が繰り返し描かれます。

掃除屋は「社会の秩序」を守るために動きますが、主人公はその秩序に疑問を抱き、新しい価値観を提示しようとします。

この対立構造は物語の推進力となり、読者に深いテーマ性を考えさせる重要な仕掛けとなっています。

人器との関わり

また、掃除屋の存在は「人器」とも密接に関わっています。

掃除屋はしばしば人器を利用した戦闘を行い、その扱い方や思想の違いが物語の対立をさらに鮮明にします。

つまり掃除屋を理解することは、人器の意味や役割をより深く掘り下げることにもつながるのです。

社会的な比喩としての掃除屋

さらに興味深いのは、掃除屋が現実社会の比喩としても機能している点です。

権力や支配構造を「掃除」という名目で正当化し、弱者を排除する仕組みは、現実世界の歴史や社会問題を反映していると読むこともできます。

そのため掃除屋という用語は単なる敵対組織ではなく、作品を社会的に読み解く上での重要な手がかりとなるのです。

まとめ:掃除屋の重要性

このように「掃除屋の意味」は単純な言葉以上の広がりを持ち、奈落や人器と並ぶガチアクタ世界の基盤を形成しています。

掃除屋を理解することは、物語の深いメッセージに触れるための入り口であり、主人公たちの葛藤や成長を理解するためにも欠かせません。

ギバーの意味と能力

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 正体 | 「与える者」。人器に魂や能力を付与する人物 |

| 人器との関係 | 人器の創造者。存在がなければ人器は成立しない |

| 特徴 | 持ち主の感情や過去を反映し、人器の個性を生み出す |

| 持ち主との関係性 | 導き・支えにもなり得るが、依存や葛藤を生むこともある |

| 社会的意味 | 力を得られるかどうかが社会的地位や生き方に影響する |

| 葛藤 | 力の使い方や社会との関わりに悩み続ける姿が描かれる |

| 重要性 | 人器とともに物語の基盤を形成し、テーマ理解の鍵となる |

ギバーとは何か?

『ガチアクタ』に登場するギバーは、物語の中で特に注目される存在であり、人器の誕生や力の発揮に深く関わる重要な役割を担っています。

ギバーとは、その名の通り「与える者」を意味し、人器に魂や能力を付与する力を持つ人物を指します。

この設定は、ガチアクタの世界観に独自性を与えると同時に、キャラクターの関係性やドラマを生み出す仕掛けとなっています。

人器との関係

まず注目すべきは、ギバーが人器の創造者である点です。

人器は自然に生まれるものではなく、ギバーの力によって人間と武器の結びつきが生み出されます。

つまり、ギバーの存在がなければ人器は存在せず、彼らは作品の根幹に関わる重要な立場を占めているのです。

人器の個性を生む力

また、ギバーの力は単に「武器を強くする」ものではありません。

人器に込められるのは持ち主の感情や過去であり、その結果として個性豊かな力を持つ人器が生まれます。

この点は、武器=道具としての固定的な価値観を超え、武器そのものが人間性を体現する存在となることを示しています。

ギバーと持ち主の関係性

ギバーと人器の持ち主との関係性もまた、物語の重要なテーマです。

あるギバーは持ち主を導き、強さを与える存在となりますが、別のギバーは持ち主を苦しめ、依存や葛藤を生み出す存在にもなります。

このように、ギバーは単純な「恩人」ではなく、物語に複雑なドラマを生み出す存在として描かれています。

社会的格差との結びつき

さらに興味深いのは、ギバーの力が社会的な格差とも結びついている点です。

ギバーの力を得られるかどうかが、その人間の社会的地位や生き方に大きな影響を与えます。

これは現実社会における「生まれ持った才能」や「環境の不平等」を象徴しており、読者に深いテーマを考えさせる要素でもあります。

ギバー自身の葛藤

作中では、ギバー自身が葛藤を抱えている描写もあります。

彼らは人器を生み出す力を持ちながらも、それをどう使うべきか、どのように社会と関わるべきかについて悩み続けます。

この姿は、力や才能を持つ者が社会に対してどう責任を果たすべきかという普遍的な問いを映し出しています。

まとめ:ギバーの重要性

総じて、ギバーは人器とともにガチアクタの世界を形作る基盤であり、物語をより深く理解するために欠かせない要素です。

ギバーの意味を知ることは、キャラクター同士の関係性や世界観のテーマを理解することにつながり、作品をより立体的に楽しむことができるでしょう。

班獣の意味と正体

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 正体 | 罪や欲望に飲まれ、人間が変貌した存在 |

| 役割 | 奈落における脅威であり、掃除屋が活動する理由の一つ |

| 人器との関係 | 人器=魂を制御した力/班獣=魂を制御できず暴走した存在 |

| 象徴性 | 絶望と恐怖の象徴であり、同時に主人公の試練 |

| 謎 | 誕生の過程や境界は不明で、読者の考察を呼ぶ要素 |

班獣とは何か?

『ガチアクタ』に登場する班獣(はんじゅう)は、作品のバトルや世界観において非常に重要な存在です。

名前からもわかる通り「獣」として描かれますが、単なる怪物ではなく、奈落や人器と深く関わる特別な存在として設定されています。

そのため、班獣の意味や正体を理解することは『ガチアクタ』の物語を読み解く上で欠かせません。

奈落における脅威

まず、班獣は奈落における脅威の象徴です。

奈落に生きる人々を襲う存在として描かれ、秩序を乱す要因となっています。

掃除屋が活動する理由の一つが班獣の存在であり、彼らを排除することで秩序を維持している側面があります。

人間の成れの果て

次に注目すべきは、班獣が人間の成れの果てであるという点です。

罪や欲望に飲み込まれた人間が変貌し、理性を失った姿が班獣であるとされています。

これは単なるモンスター設定ではなく、「人間は環境や感情によっていくらでも変わり得る」という社会的かつ哲学的なテーマを反映しています。

人器との対比

さらに、班獣は人器との対比としても描かれています。

人器は人間の魂や意志を宿し、武器として昇華する存在ですが、班獣は魂や意志を制御できずに暴走した存在です。

この対比は「人間性をどう扱うか」という作品のテーマを際立たせ、登場人物の葛藤を強調します。

絶望と恐怖の象徴

物語の中で班獣はしばしば絶望と恐怖の象徴として登場します。

しかし同時に、班獣の存在は主人公たちに成長や変化を促す試練でもあります。

つまり班獣は敵であると同時に、物語の進行を支える「試練の化身」としての役割を担っているのです。

謎と境界性

また、班獣が誕生する過程は未だ多くの謎に包まれており、読者の考察を呼んでいます。

「どこまでが人間で、どこからが班獣なのか」という境界線は曖昧であり、その不確かさが作品に独特の緊張感を与えています。

今後の展開で班獣の正体や新たな種類が明かされることで、物語はさらに深みを増すでしょう。

まとめ:班獣の意味

総じて、班獣の意味を理解することは、ガチアクタの世界観を立体的に捉えるために欠かせません。

班獣は単なる敵役ではなく、人間の弱さや社会の矛盾を象徴する存在であり、物語のテーマ性を支える大きな柱なのです。

ガチアクタ世界観とテーマ性の考察

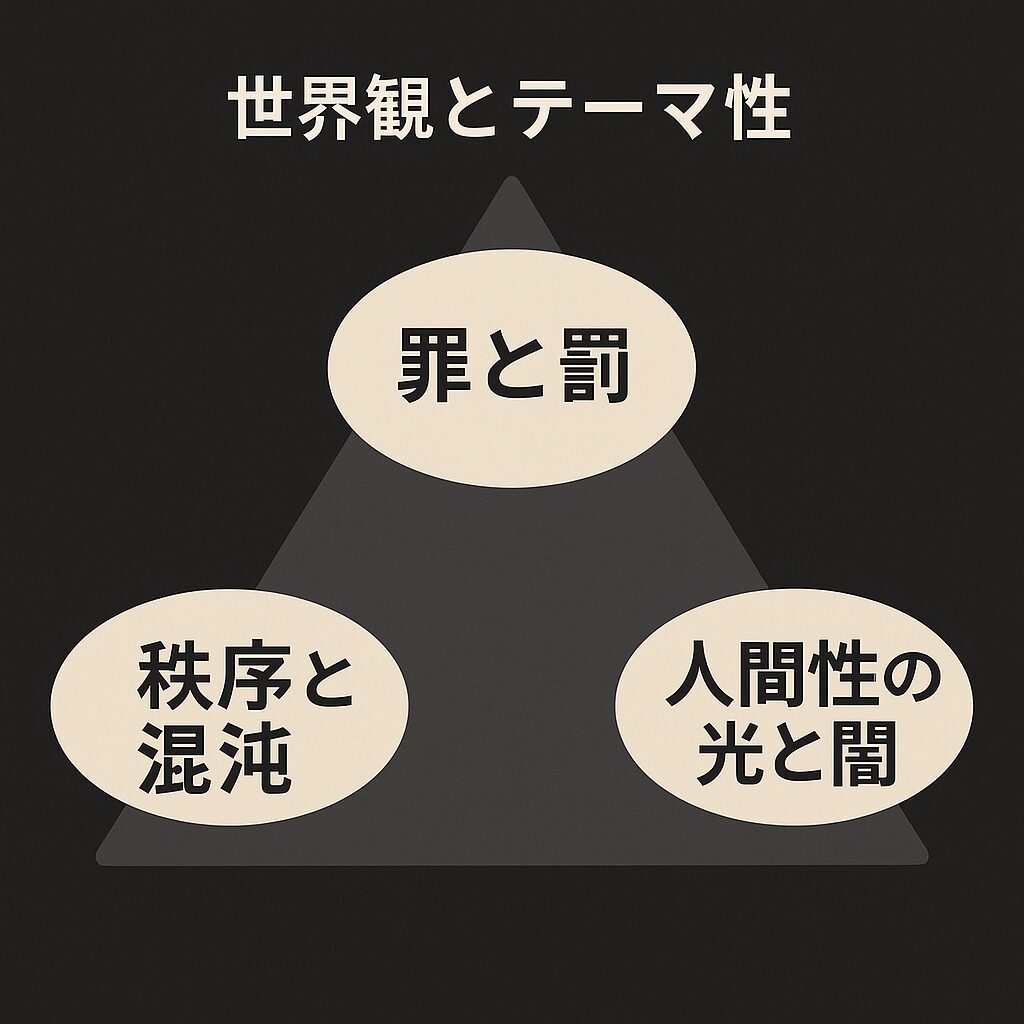

『ガチアクタ』の魅力は、独自のバトルシステムやキャラクター造形だけでなく、その根底に流れるテーマ性にあります。

物語を貫くのは「罪と罰」「秩序と混沌」「人間性の光と闇」といった普遍的な問題提起であり、読者を単なるエンターテインメント以上の思考へと導きます。

特に「奈落」「人器」「掃除屋」「班獣」といった用語は、それぞれが社会構造や人間心理を象徴する装置として機能しています。

つまり、これらの言葉の意味を理解することは、ガチアクタをより深く味わうために不可欠なのです。

以下では、用語を通じて浮かび上がるテーマ性を整理し、さらに今後の展開に関連する要素を考察していきます。

用語が示すテーマ性(罪と罰/社会の矛盾)

用語とテーマの関係

『ガチアクタ』に登場する「奈落」「人器」「掃除屋」「班獣」といった独自用語は、それぞれが単なる設定ではなく、作品全体を貫くテーマを象徴する重要なキーワードです。

特に「罪と罰」「社会の矛盾」という2つのテーマは、これらの用語を通して巧みに描かれています。

つまり、言葉の意味を理解することは、そのまま物語の根底に流れるメッセージを解き明かすことにつながるのです。

奈落と罪と罰

まず「奈落」は罪を背負った者が落とされる場所として描かれています。

しかし、奈落に落とされた人々が本当に悪なのか、という問いが作品全体を通して提示されます。

むしろ「社会から排除された者たちが生きる場所」としての奈落は、現実世界における差別や分断を象徴しているとも言えるでしょう。

人器と人間性

次に「人器」は、人間の魂や意志を宿した武器として描かれています。

これは人間性そのものを武器化する行為であり、「力とは何か」「人の価値とは何か」という問いを読者に突きつけます。

人器を扱える者と扱えない者の差は、現実社会における才能や格差のメタファーとしても読み取れるでしょう。

掃除屋と秩序

さらに「掃除屋」は秩序を守る存在として登場しますが、その秩序は必ずしも正義に基づくものではありません。

力による抑圧や残虐な行為が正当化される場面もあり、「誰のための正義か?」という問題を提起します。

これは現実の社会における権力構造や法の不完全さを映し出しており、作品を社会批評的に読むことも可能にしています。

班獣と人間の弱さ

「班獣」に関しては、人間が堕落し、理性を失った姿として描かれます。

つまり班獣は人間の弱さの象徴であり、欲望や罪が制御できなくなった末路として描かれているのです。

この存在は「奈落」「人器」との対比を生み出し、作品全体を通じて「人間性とは何か」という問いをさらに深めます。

まとめ:普遍的テーマの描写

このように、それぞれの用語は独立した意味を持ちながら、作品全体を貫くテーマと強固に結びついています。

読者は用語を理解することで、単なるストーリー追体験ではなく、社会や人間性に関する哲学的な問題に触れることができるのです。

『ガチアクタ』は、こうした用語を媒介にして「罪と罰」「社会の矛盾」という普遍的なテーマを描き出しています。

それこそが、この作品が多くの読者を惹きつけ、考察を呼び起こす大きな理由と言えるでしょう。

キャラクターと用語の関わり

用語とキャラクターの関係性

『ガチアクタ』の世界観を深く理解するためには、用語そのものの意味だけでなく、それがキャラクターの生き方や選択とどう関わっているかを考える必要があります。

奈落や人器、掃除屋、班獣といった言葉は、単に設定や仕組みを説明するためのものではなく、登場人物たちのドラマや葛藤を映し出す装置として機能しているのです。

ルドと奈落

例えば主人公のルドにとって「奈落」とは、社会から排除される厳しい現実そのものです。

彼は理不尽に投げ込まれた環境の中で生き抜かざるを得ず、その経験が彼の強さや行動原理を形作っています。

奈落という用語は、ルドの成長物語と直結しており、彼が困難に立ち向かう姿を際立たせる背景設定になっています。

人器とキャラクターの内面

また「人器」はキャラクターの内面を象徴する存在です。

それぞれの人器には持ち主の感情や過去が反映されており、人器をどう扱うか=その人の人間性を示すことになります。

あるキャラクターは人器を通して自分を肯定し、成長するきっかけを得ますが、別のキャラクターは人器に囚われ、破滅的な道を歩むこともあります。

この対比は、武器や力そのものではなく、それを扱う人間の心の在り方が大切であるというメッセージにつながっています。

掃除屋と権力の境界

「掃除屋」は秩序を守る役割を担っていますが、その存在はしばしば登場人物たちの価値観を揺さぶります。

ルドや仲間たちにとって掃除屋は、時に敵であり、時に共闘すべき相手でもある複雑な存在です。

掃除屋という言葉が示すのは、単なる治安維持組織ではなく、権力と正義の境界線を問いかける存在だと言えるでしょう。

班獣と内面の試練

さらに「班獣」との関わりも、キャラクター描写を深めています。

班獣は人間の欲望や罪の象徴であると同時に、登場人物がそれぞれの恐怖や弱さに直面するきっかけでもあります。

班獣との戦いは単なるバトルではなく、キャラクターが自分の内面と向き合う試練として描かれているのです。

まとめ:キャラクターと用語の関わり

このように、『ガチアクタ』の用語は設定説明にとどまらず、キャラクターの物語や心理描写と密接に関わっています。

キャラクターがどのように奈落を受け入れるか、人器をどう使うか、掃除屋とどう向き合うか、班獣をどう克服するか。

それらの選択が物語の進行に大きな影響を与え、読者に深い感情移入を促しているのです。

総じて、ガチアクタの用語はキャラクターの内面を映す鏡であり、世界観とドラマをつなぐ架け橋となっています。

用語とキャラクターの関わりを理解することは、物語をより多層的に味わうための重要な視点と言えるでしょう。

| 要素 | 役割・意味 | 他との関係 |

|---|---|---|

| 奈落 | ・罪人や不要とされた人々が落とされる場所 ・社会から切り離された閉鎖世界 ・「罪と罰」「断絶」の象徴 |

・奈落に落ちた者が人器を得ることで生き延びる場合がある ・掃除屋が奈落を管理・監視する立場にある |

| 人器 | ・人の魂や感情を宿した武器 ・持ち主の心の在り方で力が変化 ・社会における格差や才能の象徴 |

・奈落に落ちた者が手にしやすい ・掃除屋との戦闘手段となる ・ギバーによって与えられることで成立する |

| 掃除屋 | ・秩序を守る存在だが、権力の象徴でもある ・暴力や抑圧を正当化する役割を持つ ・しばしば主人公たちと対立 |

・奈落の住人を監視・排除する立場 ・人器を持つ者と戦う相手となる |

| ギバー | ・人器を生み出し、他者に与える存在 ・「人の魂を武器に変える」役割を担う ・人器と使い手を結びつける媒介 |

・人器の根源的な供給源 ・奈落の人々に力を与える存在 ・掃除屋にとっては脅威の対象 |

まとめ:ガチアクタの用語を理解することで新しい視点が!

『ガチアクタ』はアクションやバトルの迫力だけでなく、作品独自の世界観が持つ用語を理解することでさらに楽しめる構造になっています。

この作品は現実社会に通じるテーマを示唆しており、考察の主要なポイントとなっています。

特に「奈落」「人器」「掃除屋」「班獣」といったキーワードは、ただの説明で終わらず、物語の背景やキャラクターの行動原理と結びついているため、ファンは自然と「この言葉の真意は何か?」と考えることになります。

これらを正しく理解することで、キャラクターの行動の意味やストーリーの背景がより鮮明になり、ファンとしての没入感が高まります。

さらに、これらの用語を把握していることで、考察や今後の展開予想をする際に新たな視点を得ることができます!

この記事のまとめ

- 『ガチアクタ』の奈落・人器・掃除屋・班獣の意味を解説

- 各用語は「罪と罰」や「社会の矛盾」と深く関わるテーマ性を持つ

- キャラクターの行動や心理は用語と密接に結びついて描かれている

- 読者は用語を理解することで考察の幅を広げられる

- アニメ化や関連展開により、用語の理解や楽しみ方がさらに広がる

- 用語を軸に作品世界を捉えることで『ガチアクタ』を立体的に楽しめる

コメント