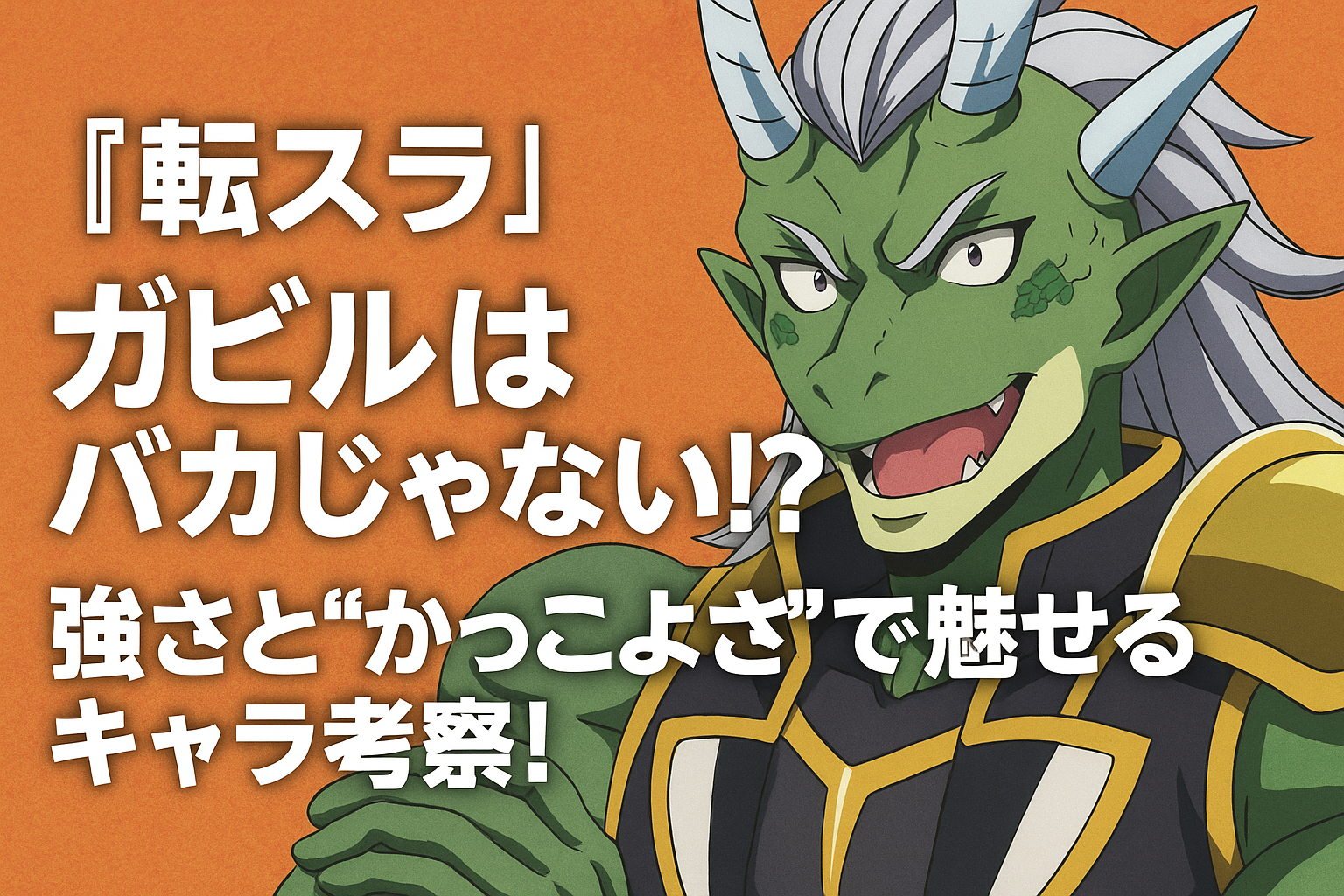

『転スラ』に登場するガビルといえば、やたらテンションの高い“お調子者”キャラとして知られています。

最初は「バカっぽい」「出オチ」などとネタにされがちでしたが、物語が進むにつれてその印象は大きく変化していきます。

実は彼、バカどころかとんでもない成長株であり、その“かっこよさ”と“リーダーとしての資質”がじわじわと光り始めるのです。

この記事では、ガビルの表面的なキャラだけでなく、その内側にある“強さ”と“人間的なかっこよさ”を、あらためて掘り下げていきます!

この記事を読むとわかること

- ガビルの“バカっぽさ”に隠された心理的背景

- テンペストでの役割と信頼の厚さ

- 失敗を糧に成長する“かっこいい”キャラクター像

ガビルはなぜ“バカキャラ”に見えるのか?

最初の登場は完全に“調子乗り”キャラだった

ガビルの初登場シーンを思い出すと、彼はまさに“調子乗りキャラ”の典型でした。

リザードマンの若き将でありながら、無根拠な自信と勢いだけで動く姿に、多くの視聴者が「こいつ大丈夫か?」とツッコミを入れたことでしょう。

部族の方針を無視して勝手に行動し、結果的に父親(部族長)から勘当されてしまうあたりも、ただのバカに見えてしまう要因です。

しかし、その“暴走っぷり”は単なるおふざけではなく、若さゆえの焦りや“自分が目立たなければ”というプレッシャーからくるものだったのかもしれません。

“バカ”は目立つけれど、本当の姿ではない

物語が進むにつれて、ガビルのバカっぽさには「演出」の側面があることが見えてきます。たしかに空気を読まない発言や、おちゃらけた言動は目立ちますが、それが彼のすべてではありません。

むしろ、周囲を盛り上げたり、仲間を鼓舞したりするために“バカを演じている”部分すらあるように感じられるのです。実際、ガビルは部族内では人気があり、配下の戦士たちから厚く信頼されています。

その信頼は、単に強いからではなく、「自分の弱さも含めて仲間にさらけ出せる」彼の姿勢からくるものなのです。

ガビルの“バカっぽさ”は進化する個性だった

ガビルの性格の中でも特筆すべきは、「反省して成長できる」という点です。

リムルに敗れ、追放されたあとも腐ることなく、新たな機会を受け入れ、自らの非を認めて前へ進む姿は非常に印象的でした。

これこそが、“バカキャラ”に見せかけた「実はすごく器が大きい」キャラクターであることの証明です。

バカっぽさを否定するのではなく、それを武器に変えて前に進む――このガビルの在り方は、キャラクターの個性として極めてユニークです。

実は周囲の“空気”を読んでいるタイプ?

意外かもしれませんが、ガビルはかなり空気を読むタイプでもあります。

たとえば場の雰囲気を察して冗談を飛ばしたり、仲間のモチベーションを引き上げたりと、場を回す“陽キャ”気質が垣間見えます。

ただ、それがやりすぎて空回るのが彼の愛されポイントでもあります。

この“分かっているのに失敗する”絶妙なバランスが、ガビルというキャラクターを“ただのバカ”ではなく、“かっこよくて面白い奴”に変えているのです。

ガビルが“バカ”に見えるのは、確かに事実です。

しかしその裏には、自らをさらけ出す勇気、何度でも立ち上がる強さ、仲間に慕われる器の大きさがあるのです。

むしろ、あのバカっぽさこそがガビルの最大の魅力なのかもしれません。

転落からの再起:リムルとの出会いで開花

すべてを失った“ガビル劇場”の終幕

ガビルはリザードマンの将として登場し、意気揚々と部族内の政治を動かそうとしますが、結果は大失敗。父である部族長を裏切る形となり、部族から追放されてしまいます。

この時点で彼はすべてを失い、いわゆる“ガビル劇場”は幕を閉じたようにも見えました。しかし、ここからが彼の真の物語の始まりでした。失敗を経験したことで、初めて彼は自分を見つめ直す機会を得たのです。

リムルとの出会いが“生まれ変わり”をもたらした

追放されたガビルが出会ったのが、スライムでありながらも強大な存在感を放つリムル=テンペストです。ガビルはリムルに心酔し、その器の大きさとリーダーシップに憧れるようになります。

そして、リムルから“名前”を与えられることで、大きな進化を遂げます。魔物にとって名前を授かることは、力と存在意義を与えられることに等しく、これは彼にとって人生の転機でした。

この“名付け”は、単にステータスの上昇ではなく、精神面にも大きな変化をもたらしたのです。

仲間を率いる“リーダー”として再スタート

名付けによって進化したガビルは、テンペスト内で新たな立場を与えられます。それは、旧リザードマン部隊を再編した“ガビル隊”の隊長というポジションです。

かつての彼であれば、自分ひとりで突っ走っていたでしょう。しかし新たなガビルは、仲間の意見を聞き、共に動くという姿勢を持つようになりました。

これは大きな変化であり、まさに“成長”と呼べるポイントです。自分が変わることで、周囲も変わっていく——その実例として、ガビルは説得力のある存在となっていきます。

反省から“進化”へつなげた精神力

多くのキャラクターが“失敗”をきっかけに腐ってしまう中で、ガビルはそこから立ち上がる力を持っていました。もちろん彼なりに落ち込んだり、悩んだりしたでしょう。

しかし、リムルの存在と新たな仲間たちとの関係性が、彼の心を強くし、変化の原動力となったのです。失敗をなかったことにするのではなく、しっかりと向き合って次の行動につなげる。

この“転落からの再起”こそが、ガビルの“かっこよさ”の本質かもしれません。一度すべてを失ったガビルが、リムルとの出会いによって新たな自分を見つけ出した。

その姿は、決して“お調子者”ではなく、ひとりの立派なリーダーとしての輝きを放ち始めていました。

成長と信頼:仲間とともに歩むリーダー像

ガビル隊の絆が“信頼”を育てた

テンペストで新たな役割を与えられたガビルは、自らが率いる“ガビル隊”を通じて信頼関係を築いていきました。

この隊は、かつてのリザードマンの仲間たちで構成されており、彼の人望やカリスマ性に自然と引き寄せられるメンバーばかりです。

戦闘では抜群の連携を見せ、いざというときには命を預けられる関係にまで発展しています。かつての“突っ走り型”からは想像できないほど、チーム全体のバランスを見て動く姿が印象的です。

信頼は強制では生まれず、ガビル自身が“変わった”からこそ、隊もまとまったのです。

隊員に慕われる“兄貴分”としての顔

ガビルは上司であると同時に、隊員たちにとっては頼れる“兄貴分”のような存在でもあります。冗談を言い、盛り上げ役になりつつも、いざというときには誰よりも真剣に戦場を見つめる。

そうした姿勢は、部隊の空気を柔らかくしながらも、全体に芯を通す重要な役割を果たしています。この絶妙なバランス感覚が、ガビルをただの“強い戦士”から“尊敬されるリーダー”へと押し上げているのです。

どれだけかっこよくても、仲間から信頼されなければ意味がない──その意味で、彼は着実に“人望”を積み上げてきました。

仲間との“共闘”がもたらす成長のスパイラル

ガビルは単独で強くなることに執着せず、むしろ仲間との“共闘”に重きを置いています。戦闘では隊員の特性を活かした指示を飛ばし、撤退の判断も冷静に下せるようになりました。

こうした戦術眼は、一度すべてを失い、ゼロから仲間と築いてきた時間があってこそ得られたものです。

仲間を信じ、仲間からも信じられる──その信頼のスパイラルが、結果としてガビル自身の“かっこよさ”と“強さ”を引き上げているのです。

主観から客観へ:視野が広がったリーダーシップ

以前のガビルは、「自分がどう見られるか」を重視する傾向がありました。

ですが、テンペストでの経験を重ねるうちに、「自分がどうすべきか」「周囲がどう動いているか」を冷静に観察するようになってきました。

これは単なる戦闘スタイルの変化だけでなく、リーダーとしての“視座”が変わった証拠です。

自分だけが活躍するのではなく、チーム全体を輝かせることに価値を見いだしている現在のガビルは、まさに成長したリーダーの姿そのものです。

ガビルはもう、“ひとりで突っ走るバカ”ではありません。仲間を信じ、支え、共に進む姿勢こそが、彼のかっこよさを際立たせているのです。

ガビルの“バカさ”は演技だった?心理分析で見る真意

「目立つためのキャラ作り」という可能性

ガビルの“バカっぽさ”は、見方を変えれば戦略的なキャラ作りだったのではないかという見解があります。部族の中では王族の出身ながら、父である部族長の影に隠れて目立つことが難しかったガビル。

その中で自分を“面白い奴”として認知させることで、部族内外から注目を集めようとしたのではないでしょうか。

実際、彼の言動は空気を読まないように見えて、会話のタイミングや相手の反応をしっかり見ていることが多いのです。これは「突っ走っているようで、案外周りを見ている」証拠とも言えるでしょう。

劣等感と承認欲求の裏返し

心理的に見ても、ガビルの性格は「劣等感の強さ」と「承認欲求の高さ」に由来している可能性があります。

優秀な父、完璧な兄弟、部族の期待――そのすべてがガビルにとっては“自分の立場を脅かすもの”に映っていたのかもしれません。

その中で「自分を特別な存在として認めてほしい」という思いが、“無理にでも目立つ”行動につながったのです。

逆に言えば、ガビルは「愛されたい」「認められたい」という、非常に人間らしい心を持ったキャラクターでもあります。

この一見バカっぽくも切ない心理構造が、視聴者の共感を呼ぶ一因にもなっているのです。

仲間を安心させる“道化”という役割

もう一つ見逃せないのが、ガビルが意図的に“道化”を演じることで、仲間の緊張を和らげているという点です。戦場では常に緊張が走り、士気が不安定になりがちです。

そんな中でガビルが軽口を叩き、冗談を飛ばすことで場の空気が和らぎ、仲間が安心して戦える雰囲気が生まれます。これは意図してできることではなく、ガビルの“天性の人たらし”としての能力なのかもしれません。

結果的にその行動が「バカっぽく」見えてしまうのは事実ですが、それもまた彼の“かっこよさ”の一部なのです。

“素”を見せる強さがある

ガビルは常に飾らず、ありのままの自分をさらけ出します。この“素”を見せられる強さは、実は多くのリーダーにとって最も難しい資質のひとつです。

自分をよく見せようとするのではなく、弱さも含めて認め、笑いに変えることができる。そうした“自己受容”の深さが、結果として彼の人間性や信頼感を育ててきたのです。

ガビルのバカっぽさは、ただの天然でも無知でもなく、むしろ“計算された愛嬌”と“無意識の処世術”に満ちています。

そこに宿る心理構造を理解すればするほど、彼がどれだけ繊細で、そして賢いキャラクターであるかが見えてくるのです。

テンペストでの現在地と未来

テンペストに欠かせない存在へと成長

ガビルは、リムルに拾われた当初こそ“お騒がせ要員”のように見られていましたが、現在ではテンペストの組織において明確な役割を持つ重要な一員です。

彼が率いる“ガビル隊”は、戦闘能力の高さだけでなく、移動力や連携の面でも非常に優れた部隊として評価されています。

また、外交や他種族との橋渡し役としても起用されることがあり、その社交性と人懐っこさがプラスに働いています。かつての“問題児”が、今や多くの人から信頼され、必要とされる存在になったのです。

リムルからの信頼の厚さが証明する実力

リムルは、誰かを任命する際に能力だけではなく、その人物の“人格”や“器”を見ています。

そんなリムルが、ガビルに部隊を任せ、重要任務を託すようになったこと自体が、ガビルの成長を証明しています。

かつては「また余計なことをしないか?」と危惧される立場だったガビルが、今では「彼なら大丈夫」と任せられる存在へ。

この変化は、単に“強くなった”だけでなく、人としての深みや信頼感が増した結果だと言えるでしょう。

“おバカキャラ”から“戦略家”への進化

ガビルの現在の立ち位置は、もはや単なるおバカキャラではありません。戦闘では戦況を読んで動き、部下を適切に配置し、撤退の判断も的確に下すリーダーシップを見せています。

本人は相変わらず明るく、勢いのある性格ですが、その裏では冷静に状況分析を行っており、「実は頭が切れる」というギャップに多くのファンが魅了されています。

バカっぽさはあくまで“表の顔”であり、本質的には戦略的な判断ができる思慮深い人物なのです。

今後、より大きな役割を担う可能性

ガビルのキャラは、作品全体の中で大きく“伸びしろ”を感じさせる存在です。

テンペストが国として拡大していく中で、種族間の調整役や外交の窓口として、彼の柔らかい人柄は今後ますます重宝されることでしょう。

また、リザードマンとしての血筋や伝統を活かして、異種族との連携にも貢献できる可能性があります。

かつての失敗を糧にして成長してきた彼だからこそ、さらなる挑戦にも前向きに向き合えるはずです。

テンペストにおけるガビルの“現在地”は、単なる部隊長にとどまらず、国家の未来を左右する存在へと広がりつつあります。

「バカなやつ」では終わらない、“進化する男”としての物語は、まだまだこれからが本番かもしれません。

まとめ:確かな強さと着実な成長

ガビルは『転スラ』における“イロモノ枠”として登場しましたが、その裏には確かな強さと、着実な成長がありました。

バカっぽい言動の裏には、自分を変えたいという強い意志と、仲間を思いやる優しさが隠されています。

テンペストという国家の中で、今や彼は戦力としても、人格的にも重要なポジションを担っています。

リムルとの出会いをきっかけに失敗から学び、自らの価値を見出し続ける姿は、多くのファンにとって励みとなる存在でしょう。

かつては笑われることが多かったガビルですが、今や“かっこよくて頼れる男”として、確かに物語の中で輝いています。

この記事のまとめ

- ガビルは“お調子者”から信頼される部隊長へと成長した

- そのバカっぽさは演技や心理的戦略でもあった

- テンペストでは重要な役職を担い、今後の活躍も期待されている

コメント