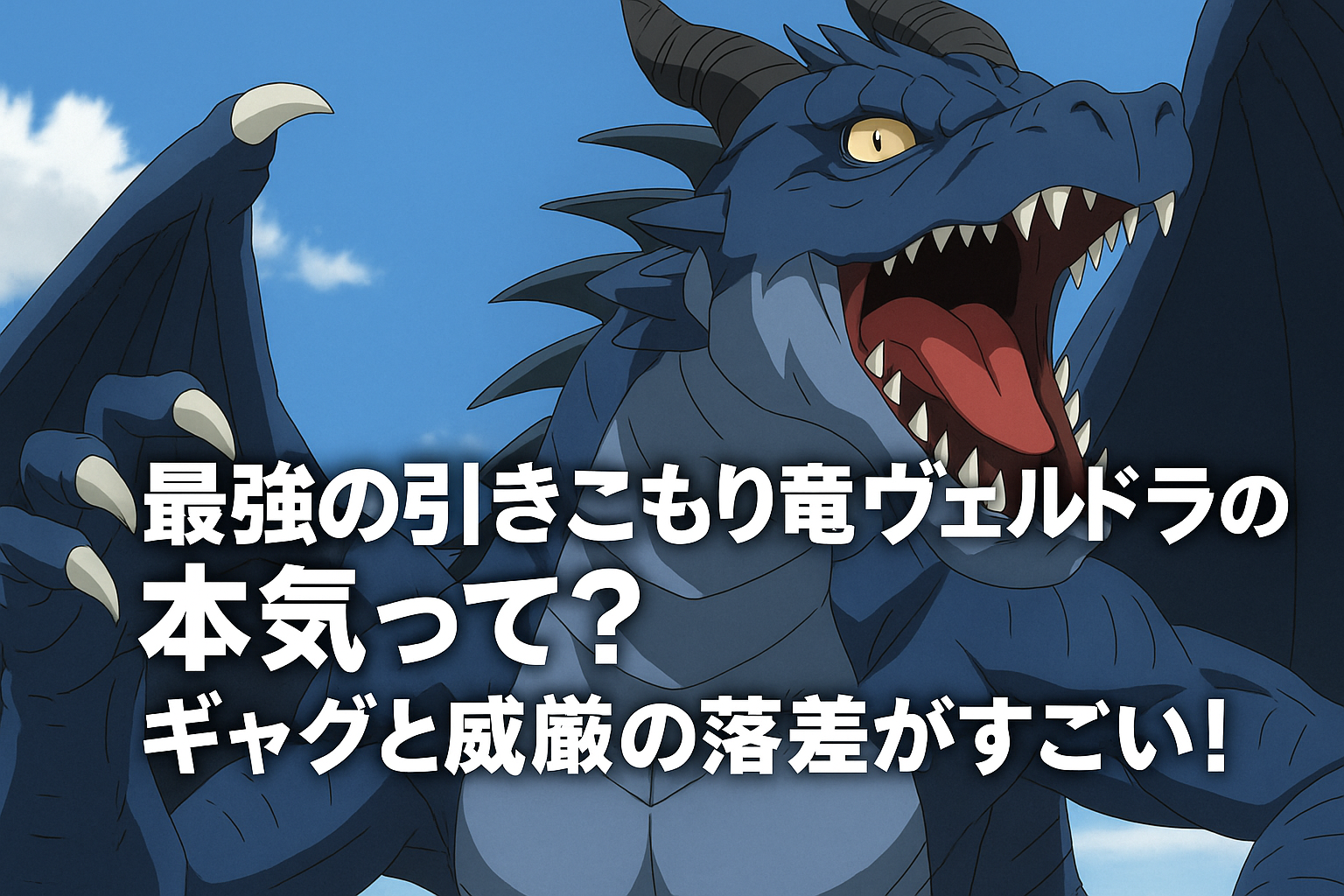

『転生したらスライムだった件』に登場する暴風竜ヴェルドラ。“最強クラスのドラゴン”という肩書を持ちながら、やってることはマンガ読み漁りとノリの良いツッコミ係。

でも、そのふざけた日常の裏に隠された「本気」の姿を知れば、ただのギャグ担当じゃ済まない!

今回は、ヴェルドラのギャグと威厳がどう共存しているのかを心理的にも分析しつつ、その魅力を深掘りしていきます。

この記事を読むとわかること

- ヴェルドラの「最強」たるスペックと本気の姿

- なぜギャグキャラなのに威厳があるのか、その理由

- 引きこもりキャラに込められた心理的な意味合い

ヴェルドラとは何者か?最強竜のステータスをおさらい

封印されし暴風竜、そのスペックは神クラス

ヴェルドラ=テンペストは、『転スラ』世界において伝説級の存在である「竜種」の一柱に数えられます。その実力は極めて高く、暴風を操るだけでなく、魔素量においても桁違いの力を誇ります。

かつて都市を一撃で消し去ったことがあり、人間たちからは恐怖と畏敬を込めて“暴風竜”と呼ばれています。このような背景から、長らく封印されていたのも納得のいく話ではあります。

転生直後にリムルと「義兄弟契約」した理由

封印されていたヴェルドラが、リムル=テンペストと出会うのは物語冒頭の重要なシーンの一つです。リムルの寛容で率直な性格に触れ、ヴェルドラは長年の孤独から解放されるような安心感を覚えました。

そして、互いに名を与え合い「義兄弟」としての契約を結ぶに至ったのです。リムルの“名前を与える力”と、ヴェルドラの“名前を受ける喜び”が対等な信頼関係を築いた瞬間でもありました。

暴風竜というより知識欲の探究者?もう一つの側面

物語が進むと、ヴェルドラの意外な一面が明らかになります。彼はリムルの記憶を通じて現代日本の文化に触れ、特に書物やマンガに強い興味を示すようになります。

そこから垣間見えるのは、“ただ力を振るう存在”ではなく、知識や娯楽に対して好奇心を持つ、非常に人間味のある内面です。

最強の力を持ちつつも、それに溺れることなく、外の世界を知ろうとする姿勢は、非常に印象的です。

このようにヴェルドラは、「恐れられる暴風竜」であると同時に、「学びと対話を求める知的存在」でもあります。

その多面的なキャラクターこそが、彼を物語の中でも特に魅力的な存在にしているのではないでしょうか。

ギャグキャラとしてのヴェルドラがなぜ愛されるのか?

威厳よりも親しみやすさ?キャラ性の絶妙なバランス

ヴェルドラという存在は、竜種としての威厳を持ちながらも、その振る舞いにはどこか愛嬌があります。

特にリムルとの会話では、軽快なやり取りや独特のノリが目立ち、読者に強い印象を残します。この“威厳と親しみやすさ”の共存こそが、彼が多くのファンに愛される理由のひとつです。

ギャグキャラでありながら、軽薄になりすぎない絶妙なバランス感覚が、作品全体の緊張感を和らげつつ深みを加えています。

彼の登場によって、物語のテンポに緩急が生まれ、読者は安心して世界観に没入することができるのです。

リムルとの関係性が生む“自然なユーモア”

ヴェルドラのユーモアは、単なるおふざけではありません。

リムルとの信頼関係に基づいた「安心感」が、彼の自由な発言や行動を許容しているのです。これは、心理学的に言えば「安全基地の存在」がもたらすリラックスした表現とも言えます。

互いに尊重し合う関係があるからこそ、ヴェルドラのギャグは不自然さを感じさせず、むしろ読者の共感を呼び起こします。

リムルという理解者がいることで、ヴェルドラもまた“無理をせずにいられる存在”となっており、その安心感が自然なユーモアを育んでいるのです。

“笑い”を通じた信頼構築——ギャグと人間関係の心理

ヴェルドラのギャグには、もう一つの重要な役割があります。

それは、「相手との距離を縮める」コミュニケーション手段としての機能です。笑いは人間関係における緊張を解き、親しみやすさを生む力があります。

ヴェルドラが場の空気を和ませたり、緊張感のある状況で軽妙な言葉を投げかけるのは、無意識的に相手との関係性を良好に保つための働きとも考えられます。

また、笑いには“自分を開示する”という効果もあり、彼自身が他者に心を開いている証拠でもあります。

このように、ギャグを担うキャラクターでありながら、その裏には精密なキャラ設計と心理的な奥行きが存在しています。

それこそが、ヴェルドラが“ただ面白い”を超えて、“心に残る存在”として描かれている理由なのです。

ヴェルドラが本気を出したときの“世界観崩壊”レベル

暴風竜復元によるチート級の戦闘力

ヴェルドラが“本気を出す”というシーンは、それ自体が物語の緊張感を一変させるほどのインパクトを持ちます。

封印から解放され、リムルの「胃袋」内で情報再構築されたことで、彼の戦闘能力はさらに精密かつ高効率になりました。

物理攻撃、魔法攻撃、耐久力、再生力、どれをとってもまさに規格外。もはやドラゴンというより“自然災害の概念そのもの”といった方が近いかもしれません。

また、攻撃手段の豊富さだけでなく、状況に応じて的確に対応できる判断力も兼ね備えており、戦いにおいて隙がありません。

全魔素の循環システムで実現する不死のボディ

ヴェルドラの肉体は、単なる筋肉の塊ではありません。

内部には全魔素が循環する独自のエネルギーシステムが構築されており、あらゆる攻撃を無力化する耐性と、即座に復元する再生力を備えています。

さらにリムルによって知識やスキルの最適化が行われたことで、単なる暴れん坊ではなく「戦略的破壊者」としての側面も強化されました。

この“考えるドラゴン”は、まさに知と力のハイブリッドです。

そして彼は、相手に応じて力をコントロールする術も身につけており、無駄な破壊を避ける「選択的攻撃性」を実践しています。

彼が本気にならない理由こそが最大の戦略?

興味深いのは、そんなヴェルドラがほとんどの場合“本気を出さない”という事実です。

これは単なる怠惰ではなく、むしろ意図的な抑制と見ることもできます。強すぎる力は、しばしば周囲との軋轢や誤解を生みます。

実際、過去に彼が暴れたことで世界は長きにわたる緊張状態に突入しました。

ゆえにヴェルドラは、自らの力を安易に見せることなく、時に飄々と振る舞いながらも、“守るべき時にだけ動く”という選択をしているのです。

また、リムルという信頼できる存在が近くにいることで、無理に力を誇示する必要がなくなったとも言えるでしょう。

その姿は、ただの怪物ではなく、責任ある“力の使い手”としての成熟を感じさせます。ギャグ要素の奥に秘めた慎重な判断力——それこそが、ヴェルドラの“本気”の本質なのかもしれません。

心を探る:引きこもり竜のキャラ設定が天才すぎる件

なぜ最強なのに引きこもる?ヴェルドラのメンタルを考える

作中で「引きこもり」とも言われるヴェルドラですが、彼はもともと300年ものあいだ封印されていた存在です。

その間、誰とも話せず、動くこともできない時間を過ごしてきました。

そんな彼が、自由を得たあとも一歩引いたポジションにいるのは、「また孤独に戻りたくない」という気持ちの裏返しなのかもしれません。

本当は目立てる力を持っているけど、それを使うのはちょっと怖い——そんな心情、意外と共感できる人も多いのではないでしょうか。

ツッコミ=感情処理?ギャグに隠された不安と寂しさ

ヴェルドラがギャグ担当として場を和ませているのは、単に性格が明るいから、というだけではないようにも思えます。

ちょっと照れくさい気持ちや、不安な感情を、笑いや軽口に変換して表現しているような節があります。

それはまるで「ツッコミ」という形で心の中のモヤモヤを吐き出しているようなもの。リムルの前だからこそ素直にいられるし、だからこそ冗談も言える。

そんな空気感が、ヴェルドラのギャグにはちゃんとにじみ出ています。

自己価値を“笑い”に変える、引きこもりなりの生き方

ヴェルドラは、自分の存在が重すぎることをよく知っているようにも見えます。

「強すぎて怖がられる」「失敗したら世界規模」——そんなプレッシャーがある中で、あえて笑いに走ることで、自分の存在を軽くしているのかもしれません。

それってちょっと切ないけれど、同時にものすごく賢いやり方でもあります。自分を“面白いやつ”として見てもらえば、周りの緊張も解けるし、変に恐れられなくて済む。

強さを誇るのではなく、親しみやすさで居場所を作るヴェルドラの姿は、ちょっとした処世術のお手本のようにも見えてきます。

つまり、ヴェルドラのギャグにはただ笑わせるだけじゃない、「人とつながりたい」という本音がしっかり詰まっているのです。

それを感じ取った瞬間、この“引きこもり竜”がぐっと身近に感じられるはずです。

まとめ:ギャグと本気が描く最強ドラゴン像

ヴェルドラ=テンペストは、“最強”という看板を持ちながら、どこか抜けた一面も見せてくれる稀有な存在です。

力の象徴としての威厳、知識を探求する好奇心、そして人との距離を縮めるユーモア。これらが重なり合って、単なる「強いキャラ」にとどまらない、深みのある魅力が生まれています。

そのギャップこそが、読者にとって忘れがたい印象を残し、物語全体にも豊かな色彩を与えているのでしょう。ヴェルドラは、ただ暴れるだけのドラゴンではありません。

笑わせ、考えさせ、時に世界を揺るがす——そんな“最強でいて親しみやすい竜”なのです。

この記事のまとめ

- ヴェルドラは最強の竜種でありながら知的好奇心にあふれる存在

- ギャグキャラとしての言動は、親しみやすさと心理的な工夫に基づく

- 力を誇示しない姿勢が、逆に彼の成熟と責任感を示している

- 本気を出せば世界観が変わるほどの戦闘力を持つが、普段は抑えている

- “笑い”を通じた信頼構築と孤独からの脱却がキャラの核にある

コメント