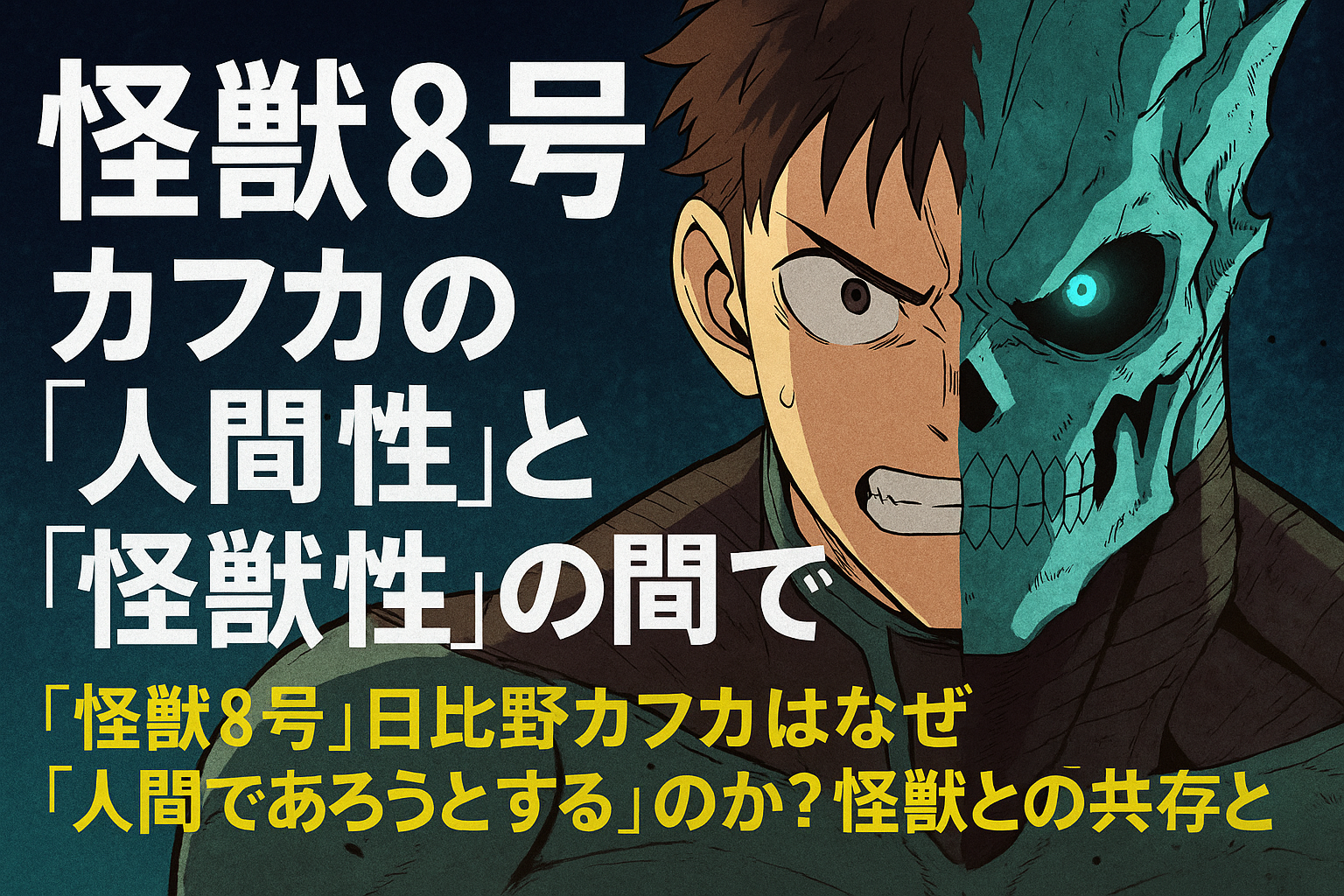

怪獣に変身できる男──日比野カフカ。

それはヒーローの“強さ”ではなく、同時に人類の“敵”でもあるという、残酷な事実だ。

『怪獣8号』が提示するのは、力を得た代償に「人間でい続けられるのか?」という終わりなき問いだ。

今回は、カフカというキャラクターの“人間性”と“怪獣性”の間にある揺らぎにフォーカスし、彼が何を守り、何と闘っているのか──その内面世界にズームイン。

読み終えたとき、「カフカって、ただのバトル主人公じゃなかった…!」と、ちょっと誇らしく思ってしまうかもしれない。

この記事を読むとわかること

- カフカが「人間であろう」とする深い理由とその背景

- 怪獣の力を持つ者としての葛藤と社会との板挟み構造

- 『怪獣8号』における“共存”というテーマの本質

カフカはなぜ“人間であろうとする”のか?

怪獣に変身した男が手放さなかったもの

普通、ある日突然「怪獣に変身できる能力」を手に入れたら、どうしますか? 超人になれる! ヒーローだ! モテるかも!?──なんて思っても不思議じゃない。

でも、日比野カフカは違った。彼が最初に言ったのは、「俺は人間だ」だった。

この瞬間、物語は“バトルアクション”から“人間ドラマ”へとフェーズチェンジする。つまり、カフカの物語は「力を得たからすごい」のではなく、「力を得ても人であろうとする姿」がすごいのだ。

そしてその姿勢が、読者を惹きつける。

怪獣の力は暴力そのもの。でもカフカはその力で守る。破壊の象徴である“怪獣”という存在の中で、なおも人間らしさ──思いやりとか、弱さとか、願いとか──を抱え続ける。

それはとても不器用で、でも驚くほど強い在り方だ。

「自分を捨てること」と「人を守ること」の葛藤

カフカの行動には、常に「誰かを守りたい」という動機がある。でもそのたびに問われるのが、「自分を捨てなければ守れないか?」というジレンマだ。怪獣化して戦えば助けられる。

でも、それはもう人間じゃない。じゃあ、どうする?

この問いに対してカフカは、毎回“ギリギリの判断”をしている。変身することが正しいとわかっていても、心のどこかでそれを拒む自分がいる。

でも同時に、変身せずには誰も救えない自分も知っている。この“心の分裂”が、彼をただのバトル主人公ではなく、“思考するヒーロー”へと押し上げている。

しかも、この葛藤が毎回マジでリアル。たとえば、自分が怪獣だとバレたら、信じてくれていた仲間が傷つく。でも、黙っていればウソになる。

どっちを選んでも苦しい。これはもう、“正義”とか“使命”とかの話じゃない。人としての矜持の話なのだ。

「人間であること」の再定義としてのカフカ

結局、カフカが人間であろうとする理由は、“人間ってなんだっけ?”という問いへの答えそのものなのかもしれない。体は怪獣。でも、笑うし、迷うし、泣く。だったら、それはまだ人間と言えるんじゃないか?と、彼自身が信じている。

これはある意味、「人間性とは何か?」という哲学的テーマを、筋肉と怪獣と爆発で描いたマンガなのだ。あのフォルムで、あのスピードで走ってるのに、内面はものすごく繊細。

読者の知的好奇心をくすぐるポイントは、まさにそこにある。

だからこそ、カフカというキャラは“怪獣ヒーロー”である以上に、“人間とはなにか”を体現するキャラクターだと言える。

彼の「人間であろうとする意志」は、現代社会におけるアイデンティティの揺らぎすら映しているのだ──って、真面目に言いすぎたけど、たぶん本人は「いや、とりあえず誰か助けたいだけやし」って言うんだろうな。

人間社会と怪獣との“板挟み構造”

防衛隊の英雄から、怪獣兵器へ

日比野カフカが「怪獣8号」であると明かされた瞬間、彼の立ち位置はガラッと変わった。昨日までは“仲間”だった防衛隊が、今日は“監視者”に変わる。

信頼と賞賛は一気に疑念と警戒に。これが「人間社会」というものの怖さである。

しかもカフカの場合、変身して戦わなければ人類が滅びるかもしれない。でも変身すれば、今度は「お前、怪獣やん」と扱われる。

これはもう、戦闘じゃなくて“社会との人間関係サバイバル”である。物理的な攻撃より、心理的な圧力の方がキツいまである。

この状況、まるで「職場で結果を出してるのに、なぜか部長にだけ冷たくされる正社員」みたいなものだ。能力は認められてるのに、居場所はない。

力があるだけに、周囲とのギャップが大きくなる。その構造が、カフカの苦しみの本質なのだ。

“味方なのに敵”という矛盾と闘う日々

カフカの板挟みは、物語構造的にもかなり異質だ。「怪獣」としての力を持ちつつ、「人類側」で戦うという立場は、どちらにも100%は所属できないことを意味する。

つまり、彼は永遠の“中間地点”にいるキャラなのだ。

これ、単なる立場の話じゃない。感情的にもつらい。例えば、救ったはずの人間に怯えられるとか、指揮官に「信用してるぞ」って言われた次のページで「やっぱ処分も考えようか…」ってなるとか。

物語的には最高にドラマチックだけど、当人としては地獄である。

それでもカフカは、自分の正義を貫く。「自分は味方だ」と言い続ける。それは言い訳じゃなく、決意だ。この“誰にも完全には理解されないけど、それでも歩み続ける”感じ──まさに“孤独なヒーロー”の完成形である。

「存在の板挟み」が物語にリアルを与えている

面白いのは、こうした板挟み構造が物語に“説得力”と“奥行き”を与えている点だ。単なる「人類vs怪獣」の構図なら、カフカはただの“人類の秘密兵器”で終わっていた。

でも、人間と怪獣の間で揺れ続けることで、彼は物語全体の“感情の重心”になっている。

カフカの葛藤は、実は読者の多くにも共通する。たとえば、「本当の自分」と「社会で求められる自分」のギャップ。「組織の一員」として振る舞いつつ、「自分の価値」を問う感覚。

それがフィクションの中で、怪獣という強烈なメタファーに置き換えられているだけだ。

だから我々は、怪獣の姿をしたカフカの中に、「ちょっと前の自分」や「本音を言えなかったあの瞬間」を見出してしまうのかもしれない。

そしてふと思う。「あの状況で、“人間であろう”とするのって、めっちゃカッコよくない?」と。

“人間性”の象徴としてのカフカの行動

守る対象が“他人”から“自分自身”へ変わる瞬間

日比野カフカという男の行動原理は、基本的に「誰かを守るため」にある。ミナの夢、レノの未来、防衛隊の仲間たち。自分のことよりも他人優先。

ある意味、“理想の主人公”だ。けれど、物語が進むにつれて、彼の守る対象が少しずつ変わっていくのが面白い。

それはつまり、「自分自身を守る」という選択。怪獣であることを否定せず、それでも“人間として生きたい”と願う心。これは単なる自己保身じゃない。

むしろ、“自分の人間性を守ることが、他人を信じるために必要”だと気づいた結果なのだ。

ここにカフカの人間らしさがある。ヒーローっぽい行動を取っているようで、実は誰よりも“弱さと向き合う”男。それは涙を見せることでも、過去に縋ることでもなく、“自分がどう在りたいか”を考え抜く姿に表れている。

カフカの“心の正体”が物語を動かす

怪獣8号の物語を追っていくと、重大な展開やターニングポイントには、必ずと言っていいほどカフカの“選択”が絡んでいる。

変身するかしないか、仲間を守るか秘密を守るか、自分を明かすか隠すか──こうした選択の積み重ねが、物語そのものの“方向”を決めている。

そしてこの選択の軸になっているのが、「自分は何者か?」という問いだ。怪獣でありながら人間を救い、人間でありながら怪獣の力を借りる。

そのあいまいな境界線に立ち続けながら、彼は「自分がどう在りたいか」に真正面から向き合う。

読者としては、そこで初めて「この作品、ただの怪獣バトルじゃないな…」と気づく。怪獣という“異形の力”をテーマにしつつ、それを人間の“内面の力”にすり替えて描く。

そう、実はこのマンガ、ものすごく“人間の物語”なのだ。

戦わずして証明する“人間性”の瞬間

最後に一つ印象的なのは、カフカの“戦っていない時”の言動だ。戦闘中は怪獣の姿でも、非戦闘時には誰よりも“人間らしい”。

カフカの優しさや冗談、少し抜けたところや気遣いが、ただの“戦闘力”ではない魅力を生んでいる。

これはつまり、「強い=怖い」ではなく、「強いけど優しい」が両立するキャラクター。こういうギャップが、カフカをただのヒーロー像にとどめず、“共感できる主人公”にしているのだろう。

だからこそ、カフカの“人間性”は叫びや説教ではなく、日々の小さな行動に宿っている。そしてその積み重ねが、彼を“怪獣になっても人間であり続ける存在”に変えていくのだ。

派手なバトルより、その心のあり方こそが、この物語のいちばんの見どころかもしれない。

怪獣8号という存在がもたらす“共存”の未来

共存は理想か妥協か──世界の解釈を問い直す

「人と怪獣が共存する未来なんて、あるのか?」──この問いは、カフカという存在そのものが物語に突きつけている最大の命題だ。

今の世界では怪獣=敵。撃滅するのが正義。だがその構図を真っ向から揺さぶってくるのが、怪獣8号=カフカなのだ。

共存という言葉は、なんとなく響きがいい。でも実際には、そこには葛藤も、対立も、信頼の揺らぎもある。それは理想のゴールではなく、「最も難しいスタート地点」だ。

だからカフカは、そこに立ち続けながら世界に問いかけている。「自分のような存在が、信じられる日は来るか?」と。

この問いが放たれるたび、物語は“ただの怪獣バトル”から“価値観のアップデート”に変わる。敵か味方かではなく、受け入れるか、拒絶するか。社会全体がその“心の器”を試されているのだ。

「ただの怪獣」では終わらない物語の可能性

カフカが面白いのは、“怪獣であること”が目的でも呪いでもないことだ。それはあくまで「どう生きるか」を照らし出す装置であり、「自分がどんな存在でありたいか」を考えるきっかけなのだ。

つまり、彼の戦いは「敵を倒す」よりも、「社会や仲間、そして自分自身との対話」に重きを置いている。その内面的なドラマがあるからこそ、読者は“怪獣の物語”に、人間らしさを感じてしまう。

共存の未来とは、“わかり合えるかどうか”を問い続けること。そして、そこには正解なんてない。だからこそ、カフカが走り続ける姿に説得力があるのだ。

「どっちつかず」ではなく、「両方を背負う」という覚悟。それが、怪獣8号という存在にしかできない物語のかたちだ。

“世界を変えるのは力ではなく選択”というテーマ

カフカが体現しているのは、暴力で世界を変えるヒーローではない。“怪獣の力を持っていても、人間としての選択を続ける”という、静かで、でも確かな反逆だ。

その姿は、現実の私たちにも通じる。たとえば、正しいと信じてきた常識に疑問を持ったとき。立場と信念がぶつかるとき。

そんなとき、「どちらかを選ぶ」のではなく、「両方を背負った上でどう生きるか」を問い直す──それこそが、怪獣8号の示す“共存”なのだ。

この物語が本当に描こうとしているのは、「怪獣との戦い」ではなく、「“どうやってこの世界に存在するか”という戦い」なのかもしれない。そしてその問いは、我々読者の心にも、じわじわと染みてくるのだ。

まとめ:力を持つことで、人間であることを試される!

日比野カフカは、怪獣の力を持ちながらも「人間であること」にこだわり続けた。その姿勢こそが、この物語の最大の見どころだ。

彼の戦いは敵との勝敗以上に、「自分をどう信じるか」「社会にどう認められるか」という、深い人間性の問いに向けられている。

カフカという存在は、怪獣と人間のはざまで揺れながらも、一歩ずつ信頼と希望を積み重ねていく。そこに私たちは、自分自身の“在り方”を重ねて見るのかもしれない。

この記事のまとめ

- カフカは怪獣の力に屈せず、“人間性”を手放さなかった

- 彼の行動は、人間と怪獣のはざまでの信頼の物語を象徴している

- 『怪獣8号』は“力を持つ者の在り方”を問う現代的なヒーロー像を描く

- 怪獣でありながら、人間として信じられるか──その問いが未来を切り拓く

コメント