「なんだこの作品…思ったより深いぞ…」と多くの人を驚かせた『タコピーの原罪』。

ジャンプ+での原作漫画の人気を受け、満を持してアニメ化されましたが──視聴してみると「あれ、原作とちょっと違う…?」というシーン、確かにありますよね。

今回はその“違い”をテーマに、演出・キャラ・構成・心理描写の観点から「アニメならではの工夫」をユーモアを交えて楽しく検証していきます。

この記事を読むとわかること

- アニメ版『タコピーの原罪』が原作と異なるポイント

- キャラクターの感情表現が演出でどう補完されているか

- 制作スタッフが仕込んだ“再解釈”の意図や工夫

- 声・音・構成による“静かな怖さ”の演出効果

- 原作とアニメを比較してより深く味わう視点

演出で“行間”を埋めたアニメの補完力

原作では余白だった場面に“空気”を足した演出

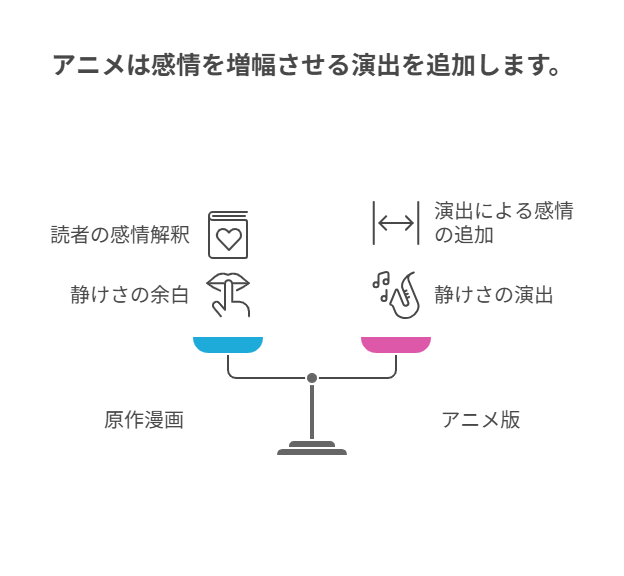

原作『タコピーの原罪』は、コマ割りや間(ま)を多用することで、読者に感情の行間を読ませるタイプの作品です。

しずかの沈黙、表情のないまなざし、空白のような家庭の描写──そのすべてが「読み手に委ねる」形で構成されていました。

しかしアニメでは、その“余白”に演出がしっかりと挿入されています。音楽のタイミング、視線の動き、沈黙の使い方、BGMの選び方。

とくに第1話ラストでしずかが無言で立ち去る場面では、原作ではページをめくる“沈黙”だったものが、アニメでは無音のまま視線を落とすしずかにズームしていく演出に変わり、感情が一気に伝わってくる構造になっていました。

声と間(ま)による“情緒の追加”という翻訳

アニメになったことで最大の変化は「声がついた」ことかもしれません。しずか役・上田麗奈さんの極端に抑えたトーンと、タコピー役・間宮くるみさんの異常に明るい語調。

その“温度差”が、視覚だけでは読み取れなかった関係のズレを際立たせています。

たとえば、原作ではただの吹き出しだった「…ありがとう」も、アニメではほんの一瞬の沈黙とともに口にされる。

これだけで、その言葉の重さが何倍にも感じられるのです。「これは翻訳ではなく、演出で再構築している」と感じさせられる部分です。

「静かさ」をデザインするアニメスタッフの妙

アニメ版では全体的に“静かさの演出”が丁寧に作られています。特に、音楽をあえて流さないシーンの配置と、カットごとの尺の長さが絶妙です。

漫画ではページの余白でしか表現できなかった“間”を、アニメは「編集のテンポ」で補完しています。

音楽が鳴っているのに感情が追いつかない、逆に無音なのに胸が締め付けられる──そういった演出が、しずかの感情の揺らぎをよりリアルにしているのです。

この“演出の行間力”こそが、アニメ版『タコピーの原罪』の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

キャラ描写に宿る新たな深みと微差の工夫

しずかの“感情の抑制”が視覚的によりリアルに

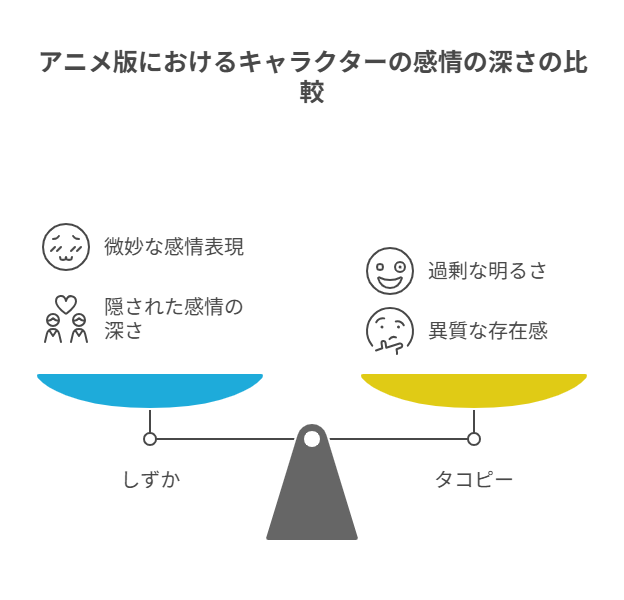

原作では一貫して“無表情”気味だったしずかですが、アニメ版ではその感情表現に微妙な揺れが追加されています。

といっても大げさな表情ではなく、ほんのわずかな目の動き、指先の動き、沈黙の間に映る背景とのコントラストといった、演出的に繊細なアプローチです。

たとえば第1話でタコピーに話しかけられる場面。漫画では目線が少し逸れているだけの描写でしたが、アニメでは声にわずかに戸惑いが混じり、瞳孔がかすかに揺れる。

演じる上田麗奈さんの声の“抜き加減”と相まって、しずかというキャラに「閉じた感情の中でも揺れている部分」が存在していることが伝わってきます。

タコピーの“明るさ”が持つ破壊力が強調される

一方でタコピーは原作通りに「ハッピー全振り」で登場しますが、その明るさが“異質なもの”として強調されています。

原作では見た目のギャップだけでしたが、アニメでは声がついたことで、そのテンションの高さがより違和感として伝わるようになりました。

間宮くるみさんの明るすぎる声と、悲壮な場面とのギャップが視聴者に“笑っていいのか戸惑う空気”を作り出しており、タコピーの存在自体が物語の“異物感”として機能しているのです。視覚と聴覚の相乗効果で、「可愛いのに怖い」というタコピー像が、さらに立体的になっています。

サブキャラたちの描写も地味に強化されている

意外と見落とされがちですが、アニメ版ではサブキャラの表情演出にも力が入っています。とくにいじめっ子のまりなや担任の先生のカットが増え、背景の“空気感”がより現実味を帯びるようになりました。

たとえばまりなの登場シーンでは、アニメでは一瞬だけ“他の子と目を合わせない”カットが挿入されており、「この子もこの子で孤独なのか?」と思わせる余地が与えられています。

こうしたキャラの“行間の補足”は、物語をより深く楽しむための仕掛けとして、アニメならではの味わいを与えてくれています。

エピソード構成に見る制作側の“再解釈”

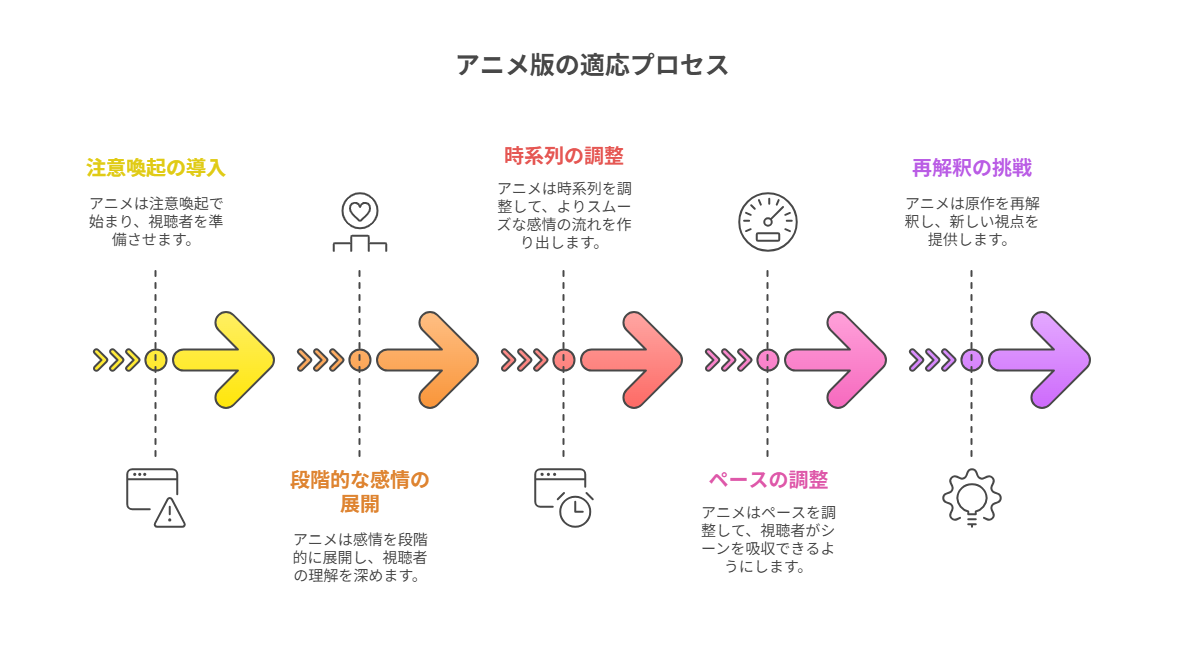

冒頭から“注意喚起”が入る時点でただ事じゃない

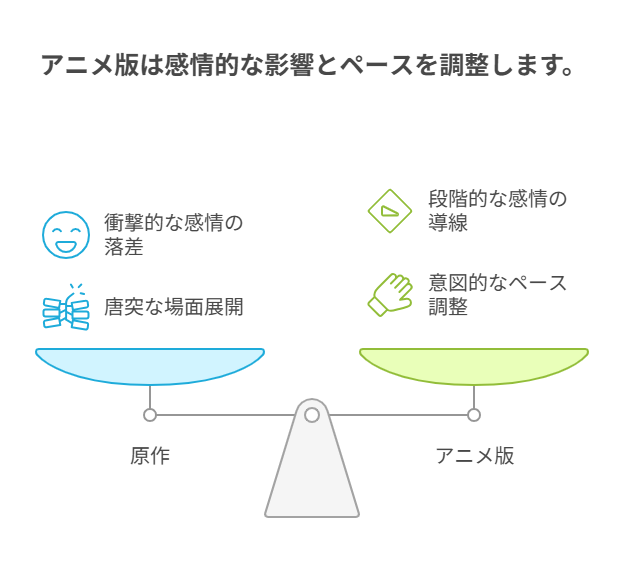

アニメ第1話の冒頭に登場する「本作品には過激な描写が含まれます」という注意書き。これは原作には一切なかった演出であり、スタッフが本作を“ただのファンタジー”としてではなく、“観る人に覚悟を促す作品”として提供している証拠です。

実際、原作の初回ではタコピーのかわいさと衝撃的な展開があっという間に交錯するため、「えっ何この落差…」と混乱した読者も多かったはず。アニメではその落差を“段階的に”体感できるよう、最初に一呼吸を入れる構成が取られているのです。

時系列の微調整が“視聴者の感情導線”を整える

原作ではある意味で“唐突”だった場面展開も、アニメ版ではナレーションや間の取り方で感情の導線が整理されています。

たとえば、しずかの家庭環境が描かれるタイミングや、タコピーが道具を出す頻度に関するテンポ感が緻密に調整されています。

原作ではどんどんとページをめくってしまうテンポの良さがある一方で、アニメではそれをあえてスローダウンさせ、「視聴者がそのシーンの意味を味わう時間」を確保しているのです。

これは一種の“再解釈”であり、単なる映像化にとどまらない挑戦だと言えます。

「正論くん」やギャグ要素の扱いが巧みに再配置

ちょっとした見逃しポイントですが、原作のおまけ的キャラ「正論くん」がアニメでは本編内に自然と登場しています。これは作品全体にある“重さ”に対して、一種の緩衝材としての役割を持たせた再配置です。

いわば「ここ、ちょっと笑ってもいいところですよ」というスタッフからのサインのようなもので、笑えるシーンがあるからこそ、次のシリアスが際立つ。

構成面でも“静と動”“緊張と緩和”を意識した演出設計が行われており、まさに視聴体験として緻密にコントロールされているのがわかります。

視聴者の感情を誘導する“静かな怖さ”の描き方

声がつくだけで“違和感”が刺さる

アニメ化によってもっとも効果的に強調されたのが、「かわいさの裏にあるズレ」です。特にタコピーの声が明るすぎること、しずかの声が静かすぎること。

この“音のギャップ”は原作にはなかった強烈な違和感として機能しています。

たとえば、タコピーが明るく「これで仲直りピ〜!」と言った直後に、しずかが無言で視線を逸らす。この流れに視聴者は「えっ今の、地雷だったのでは?」と察知してしまう。

まるでホラー作品のように、“声のトーン”で観る側の心をざわつかせる構造が仕込まれているのです。

“動かない空気”が逆に怖いアニメ表現

タコピーの世界には、大げさなジャンプ演出やバトル的な派手さは一切ありません。その代わり、アニメスタッフは「動かないこと」の怖さを最大限に活かしています。

登場人物が一切動かず、画面も静止し、BGMも消える──そんな瞬間にこそ、最大の不穏さがやってくるのです。

視聴者はその「沈黙の時間」に感情を乗せることになるため、ほんの5秒の無音が、原作の1ページ分以上の重みを持つことすらあります。

これが“静かな怖さ”というやつで、たった1カットで「空気が変わった」と気づかされる仕掛けが実に見事です。

見せすぎず、でも感じさせる“余白の怖さ”

特筆すべきは、アニメスタッフが“怖い場面ほど情報を減らしている”という点です。

たとえばいじめの場面であえてカメラを引いて全貌を見せなかったり、しずかの母親の表情を極端に影に落としたりするカットなど、情報の“削ぎ落とし”によって観る側の想像力を刺激する演出が光ります。

こうした表現は、「怖いものを直接見せる」のではなく、「怖いと感じさせる空気を作る」という、日本アニメらしい感覚的アプローチの典型です。

まさに“静かだけどザワつく”。この温度感こそが、アニメ『タコピーの原罪』のもう一つの魅力だと言えるでしょう。

まとめ|原作とアニメの違いを楽しむ“二度読み”のすすめ

アニメ『タコピーの原罪』は、原作のストーリーを忠実に再現しながらも、演出や構成、キャラの動きや声によって、まったく新しい“温度”を加えた作品です。

原作では感じ取りきれなかった感情の揺らぎや、違和感としてのタコピーの存在感が、アニメによってじわじわと浮き彫りになっていく──そんな作りに、制作者たちの“再解釈”への本気が見えます。

原作を読んでいた人ほど、アニメの補完力に気づき、思わず「これはこれでアリ…いや、むしろ深い…」と感じるはず。

二度目の読書や再視聴をしたときにこそ、作品の“裏側”が立ち上がってくるタイプのアニメ。それがこの『タコピーの原罪』なのです。

▼関連記事はこちら▼

タコピーの原罪 |ミーム考察! X・Twitterで急拡散中の“わかんないっピ”の秘密と使われ方!

タコピーの原罪| 視聴率 SNS トレンド|配信開始後の反響まとめ!数字より「ざわつき」?

タコピーの原罪 | 可愛いと地獄のギャップが心を抉る演出美学!

タコピーの原罪| 140万部突破の人気理由!キャラの痛みに寄り添う世界観と魅力を深掘り!

タコピーの原罪 |しずかとタコピーの“危うい関係性”を深掘り解説

タコピーの原罪 |ネタバレ感想!第1話〜3話でこれぞ衝撃!驚きポイント全まとめ

タコピーの原罪 |声優・スタッフ紹介!飯野慎也×長原秀和が作った“感情ぐちゃぐちゃ”アニメの裏側

タコピーの原罪|“ハッピー道具”全解説&衝撃の使い道まとめ!

タコピーの原罪|最新あらすじ&声優キャスト完全ガイド!

この記事のまとめ

- アニメでは演出で“感情の行間”を丁寧に補完している

- 声の演技や間の取り方がキャラに新たな深みを与えている

- 構成の再設計によって視聴者の感情導線が明確化されている

- “静けさ”や“無音”の使い方が独特の不穏さを演出している

- 原作とアニメ、両方を知ることで二重の感動が味わえる

コメント